Слово «шала» в переводе с казахского языка означает «наполовину». Поэтому выражение «шала-казах» можно понять как «полуказах». Но это не совсем точное определение. В разные эпохи под этим словом скрывались разные смыслы. Сегодня чаще всего им называют тех, кто слабо владеет казахским языком. В XIX веке всё было иначе — тогда это была отдельная социальная и культурная группа людей, которые жили среди казахов, но не всегда входили в традиционные родовые структуры.

Интерес к теме «шала-казахов» растёт не случайно. Вопросы языка, культуры и идентичности волнуют многих, ведь они связаны с историей нашей страны и с тем, как формировался современный Казахстан. Чтобы понять, откуда взялся этот термин и почему он до сих пор жив, важно вернуться к истокам.

Исторические корни

Первые записи о шала-казахах встречаются в XVIII–XIX веках. Так, в 1850 году этнограф Н. Абрамов в «Записках Императорского Русского географического общества» писал о «чала-казаках» — людях, которые переселились из Бухары, Хивы или Коканда и со временем приняли казахский уклад.

О них писал и Чокан Валиханов. Он отмечал, что в округах Аягузском и Кокпектинском Восточного Казахстана проживает немало таких семей. Валиханов подчеркивал: в быту они почти не отличались от казахов, говорили на казахском языке, кочевали вместе с родами.

Состав и происхождение

Шала-казахи не были единым родом. Их предки приходили из разных мест: из среднеазиатских ханств (сарты), из Казани и Вятки (татары), встречались среди них и узбеки, киргизы, калмыки, беглые русские солдаты и казаки. Общим было то, что все они осели в казахской степи, завели семьи и постепенно стали частью местного общества.

Часто это происходило через браки: мужчины из других народов женились на казашках, и их дети уже росли в казахской культуре. Так появлялось новое поколение, для которого родным языком становился именно казахский.

Шежире и родовые связи

Есть ещё одна важная деталь. В традиционном шежире (родословной) казахов род передавался по отцу. Поэтому потомки таких смешанных семей часто оказывались «вне системы». Их не включали в родовые ветви, и именно поэтому закрепилось название «шала-казахи».

Со временем часть таких семей вошла в состав крупных племён. Например, у найманов существует подрод шала-казах (байжигит, мамбет). В кыргызских племенах тоже встречались подобные примеры: так, у сарбагышей был род абла, который, по преданиям, происходил от аргынов и в народной памяти тоже связывался с «шала-казахами».

Интересно: Кто такие монголы на самом деле

Социальный и культурный феномен XIX века

Шала-казахи в XIX веке были не просто «наполовину казахами». Это была особая социокультурная группа, которая органично влилась в казахскую среду. Их язык — казахский — был родным. Иногда в публикациях прошлого встречается утверждение, что они якобы говорили в основном по-русски. Но это миф. Первые поколения шала-казахов свободно владели казахским, а их дети и внуки вообще не знали других языков.

В быту шала-казахи ничем не отличались от соседей. Они не занимались земледелием, а кочевали вместе с родами, переняли традиции, обычаи и хозяйственный уклад. Разница была лишь в происхождении, но внешне эта грань почти стиралась.

Иногда шала-казахи играли особую роль в торговле и посредничестве. Выходцы из Бухары, Казани или Ташкента привносили опыт торговли, письменности, религиозного образования. Это делало их связующим звеном между кочевым миром и соседними регионами.

Одной из ярких личностей был Курбангали Халиди — учёный и этнограф, сам происходивший из шала-казахов. В начале XX века он написал труд, где подробно описал традиции, верования и быт казахов. Его работы и сегодня считаются важным источником по истории и культуре Центральной Азии.

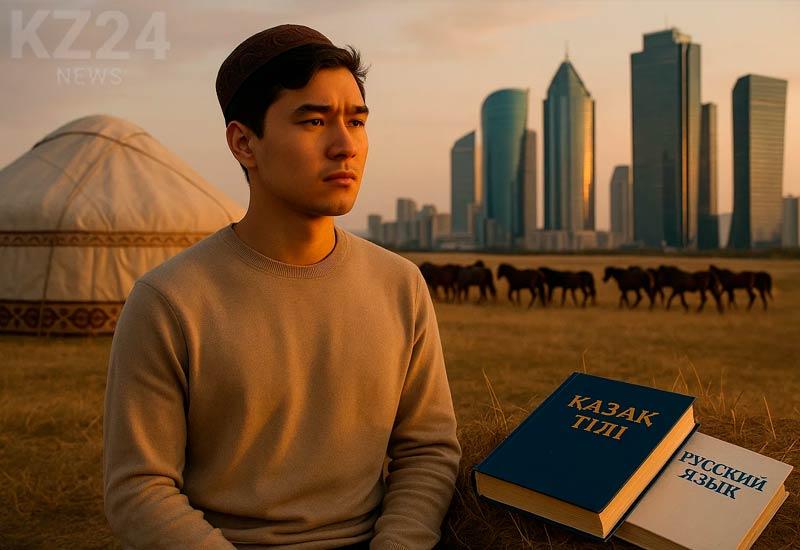

Советский период и феномен «новых шала-казахов»

В советское время термин «шала-казах» приобрёл новое значение. Если в XIX веке это были потомки переселенцев и смешанных семей, то в 1950–1960-е годы слово стали использовать для обозначения казахов, которые перестали говорить на родном языке.

Причина понятна: освоение целины привело к массовому переселению русскоязычного населения в северные и центральные регионы Казахстана. В городах и сёлах казахи часто оказывались в меньшинстве. Чтобы выжить и добиться успеха, многие семьи сознательно переходили на русский язык. Так возникло «языковое» понимание термина «шала-казах».

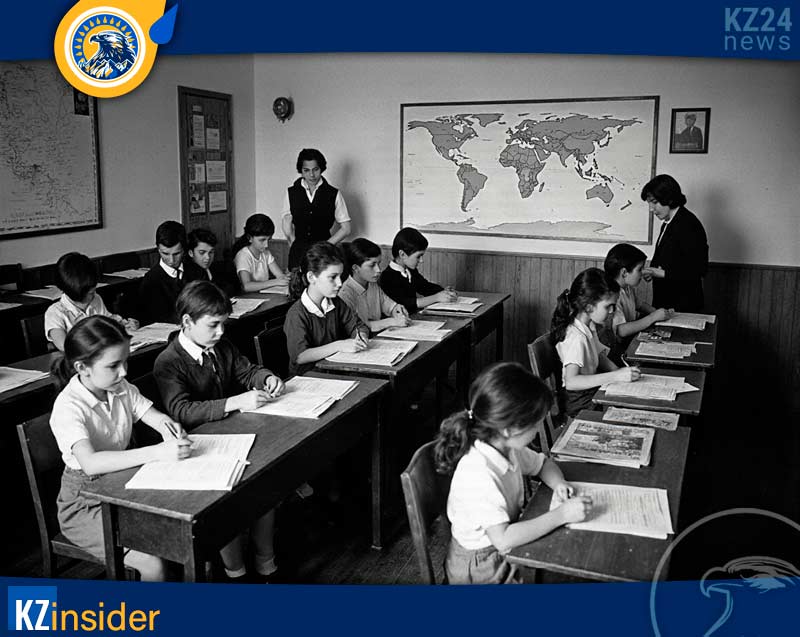

Культурная русификация

Советская система образования закрепила этот процесс. Русские детские сады и школы стали основным местом обучения для миллионов детей. К моменту поступления в университет разница между русскими и казахами, говорившими только по-русски, практически исчезала.

Но речь шла не только о языке. Культурная среда тоже изменилась. Для «новых шала-казахов» главным источником знаний и эмоций стали русская литература, советский кинематограф, музыка — от эстрады до симфонии. Традиционная казахская культура отходила на второй план.

Это отразилось и на менталитете. В городах росло поколение, которое ставило во главу угла рациональность, карьеру и индивидуальный успех. В отличие от традиционного казахского общества, где сильнее ценились клановые связи и общинность, «шала-казахи» чаще ориентировались на личные достижения и новые стандарты потребления.

Социальная эволюция

В 1980-е годы именно шала-казахи составили значительную часть советской казахстанской номенклатуры — руководителей среднего звена, инженеров, врачей, учителей. Более старшее поколение нағыз-қазақов в это время занимало вершину пирамиды — партийные посты, академическую науку, официальную культуру.

После распада СССР ситуация изменилась. Нағыз-қазаки активно пошли в государственные структуры, где важную роль играли родственные связи и традиционная общинность. А шала-казахи чаще находили себя в бизнесе, в частном образовании и здравоохранении, в профессиях «белых воротничков».

Так постепенно оформились две разные, но взаимодополняющие группы внутри казахского общества.

Современное состояние

Сегодня словом «шала-казах» нередко обозначают значительную часть общества. По оценкам исследователей, до половины казахов можно отнести к этой категории. И речь идёт не о единичных случаях — в Казахстане сформировались уже несколько поколений шала-казахов: от «нулевого» поколения в Алма-Ате 1940–1950-х годов до нынешнего, третьего.

Это явление нельзя назвать маргинальным. Оно стало частью реальности, с которой сталкивается каждый казахстанец — в семье, на работе или в школе.

Проблемы и вызовы

Главная проблема — разрыв в знании казахского языка. Первое поколение шала-казахов ещё могло воспринимать язык на бытовом уровне, но их дети и внуки зачастую уже не владели им.

Причин несколько. В советские годы число казахских школ было сокращено, а после независимости их быстрый рост не всегда сопровождался высоким качеством преподавания. Методика обучения оставалась слабой: в русских школах казахский язык изучали всего несколько часов в неделю, и он воспринимался как второстепенный предмет.

Ещё один фактор — культурная и информационная зависимость. Казахстан до сих пор ориентирован на российское телевидение, книги и музыку. А часть новых поколений переключилась уже на англоязычную среду: элитные школы в Алмате и Астане делают английский основным языком обучения, тогда как казахский оказывается «по остаточному принципу».

Это создает риск, что новые шала-казахи будут не только русскоязычными, но и англоязычными.

Самоидентификация

При всём этом шала-казахи ощущают себя именно казахами. Человек может не знать родного языка, но внутренне он ассоциирует себя с народом, традицией, историей.

Этот парадокс объясняет сила цивилизационного кода: даже при русификации или англизации сохраняется чувство принадлежности. Оно проявляется в семейных традициях, в уважении к старшим, в праздновании Наурыза, в памяти о предках.

Образ «шала-казаха» в обществе

Важно различать исторических и современных шала-казахов. В XIX веке это были переселенцы из других регионов, которые жили среди казахов и постепенно ассимилировались. Сегодня же «шала-казахами» называют тех, кто утратил язык.

Общее между ними только в названии, смысл — совершенно разный.

Отношение в обществе

Слово «шала-казах» нередко звучит с негативным оттенком. Им могут упрекнуть за акцент или за то, что кто-то плохо говорит на родном языке. Но если посмотреть глубже, становится понятно: и шала-казахи, и нағыз-қазақ — часть одного народа.

Разные пути и разные условия жизни породили культурное многообразие, но это многообразие всегда обогащало Казахстан. Вклад татар, сартов, русских, киргизов и других народов, из которых в своё время формировались шала-казахи, стал неотъемлемой частью общей истории.

Именно поэтому образ шала-казаха не должен восприниматься как «ущербный» или «второсортный». Это естественный результат исторических процессов, который показывает, насколько гибким и живым остаётся казахский народ.

Наука и исследования

Интерес к теме шала-казахов никогда не был чисто бытовым. Учёные внимательно изучают этот феномен, ведь он многое говорит о развитии казахского общества.

Историк Болат Жанаев в своих работах показал, что шала-казахи XIX века — это особая социальная группа мигрантов, а не предки современных «языковых» шала-казахов. Нурлан Кабдылхак обращал внимание на то, что в XIX веке получение статуса шала-казаха было для некоторых семей стратегией выживания: так они могли легализоваться в степи и избежать воинской повинности.

В последние годы появилось и новое направление исследований — проект «ДНК-шежире» Жаксылыка Сабитова. Генетика помогает взглянуть на происхождение субэтнических групп, вошедших в состав казахов, включая шала-казахов, ногай-казахов, естеков, теленгутов и других. Это даёт возможность не только подтвердить архивные данные, но и по-новому увидеть картину формирования народа.

Отдельного упоминания заслуживает книга Жумабая Жакупова «Шала казах. Прошлое, настоящее, будущее». Автор описывает этот феномен уже в условиях независимого Казахстана, показывая, как шала-казахи стали частью новой социальной реальности.

Объективные исследования помогают не осуждать, а понимать. Они дают возможность осознать, что история шала-казахов — это не «отклонение», а часть большой и многослойной истории казахского народа.

Будущее и пути гармонизации

Будущее напрямую связано с сохранением и развитием казахского языка. Это не только средство общения, но и общенациональная ценность. Чтобы язык стал по-настоящему объединяющим, важно улучшать методики преподавания и создавать условия, при которых он будет востребован в повседневной жизни.

При этом язык должен быть мостом, а не барьером. Шала-казахи и нағыз-қазақы одинаково принадлежат к одному народу, и задача общества — поддерживать это единство.

Нельзя забывать и об уважении к другим народам. Татары, сарты, русские, калмыки, узбеки, киргизы — все они в разные времена вносили вклад в развитие степи. Без их участия не сложился бы тот Казахстан, который мы знаем сегодня. Общая историческая судьба с Россией и другими соседями — это не причина для разделения, а фактор взаимного обогащения и взаимопонимания.

Не пропустите: Наследие степи: генетика и история казахского народа

Заключение

Шала-казахи — это не «полуказахи», а часть многообразного и живого народа. Их история отражает непростой путь Казахстана: от переселений XIX века и ассимиляции мигрантов до вызовов XX и XXI века, связанных с языком, культурой и глобализацией.

Опыт шала-казахов показывает: казахская идентичность не исчезает даже в условиях сильного внешнего влияния. Напротив, она умеет адаптироваться и сохранять основу.

Будущее — в объединении усилий. В уважении к своим корням, к языку и культуре, и одновременно в открытости к другим народам, которые всегда были рядом. Именно так можно укрепить общую идентичность и сохранить богатство, которое делает Казахстан уникальным.