Кенесары Касымов — одна из самых противоречивых фигур в истории Казахстана. Для одних он последний хан и символ сопротивления, для других — бунтовщик, поднявший оружие против российской власти.

Он был внуком Абылай-хана, известного как искусного дипломата, умевшего удерживать равновесие между соседними державами. Кенесары унаследовал и происхождение, и способность мыслить не только как воин, но и как государственный деятель. Когда в степи начали появляться крепости, а налоги — расти, он оказался среди тех, кто открыто выступил против изменений.

Поэтому в документах его называют «мятежником», а в народной памяти — «батыром». Но ясно одно: это был человек, которого невозможно свести к одной роли.

Его путь: от степного принца до главы восстания

Кенесары Касымов родился в 1802 году в районе реки Ишим, недалеко от нынешней Акмолинской области Казахстана. По происхождению — чингизид, внук знаменитого Абылай-хана, правителя, которому ещё удавалось удерживать баланс между Россией, Китаем и Джунгарией.

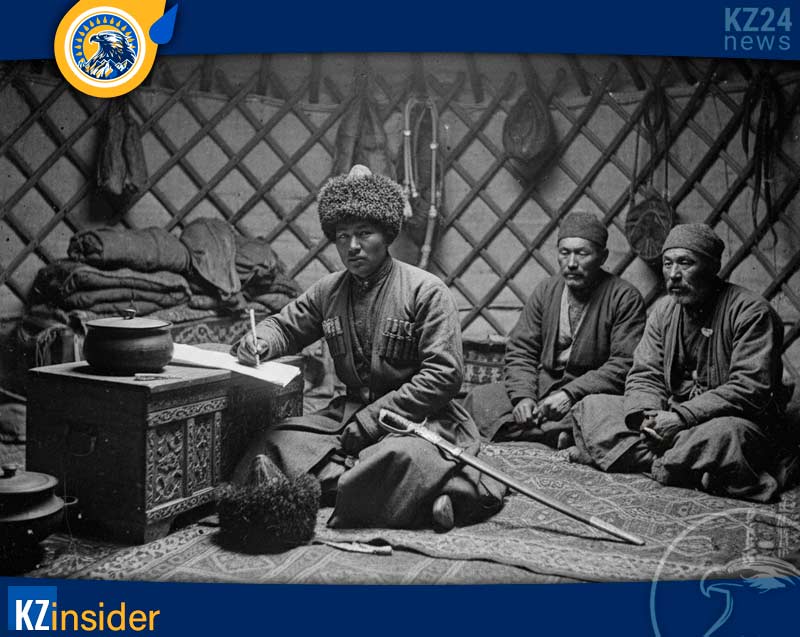

Как и положено детям знатного рода, он с раннего возраста проходил особую подготовку. В степи умели растить не просто наследников, а управленцев. Помимо верховой езды, фехтования, стрельбы из лука и фитильных ружей, детям из ханской семьи также преподавали грамоту, основы дипломатии, родовые законы — тёре, а иногда даже иностранные языки.

По историческим источникам, Кенесары свободно говорил на арабском, татарском и узбекском, а также понимал русский язык — что редкость для степного правителя того времени. Это помогало и в переговорах, и в понимании противника.

Ещё в юности он проявлял лидерские качества. Но вопреки популярному мифу, Кенесары не был слепым воином, который сразу схватился за саблю. Когда начались столкновения между казахскими родами и российской администрацией, первыми поднялись его отец Касым-султан и братья Саржан и Есенгелди. После их смерти именно Кенесары стал во главе сопротивления.

И всё же он попытался решить конфликт миром. Архивы сохранили письма, адресованные императору Николаю I. В них Кенесары не угрожает и не восстает, а просит о переговорах. Его требования были вполне конкретные:

- прекратить строительство крепостей на кочевых землях,

- отменить новые налоги,

- дать казахам возможность жить по прежним законам.

Ответа не последовало. Тогда терпение закончилось — и мирные письма сменились вооружённой борьбой.

Как он воевал и правил

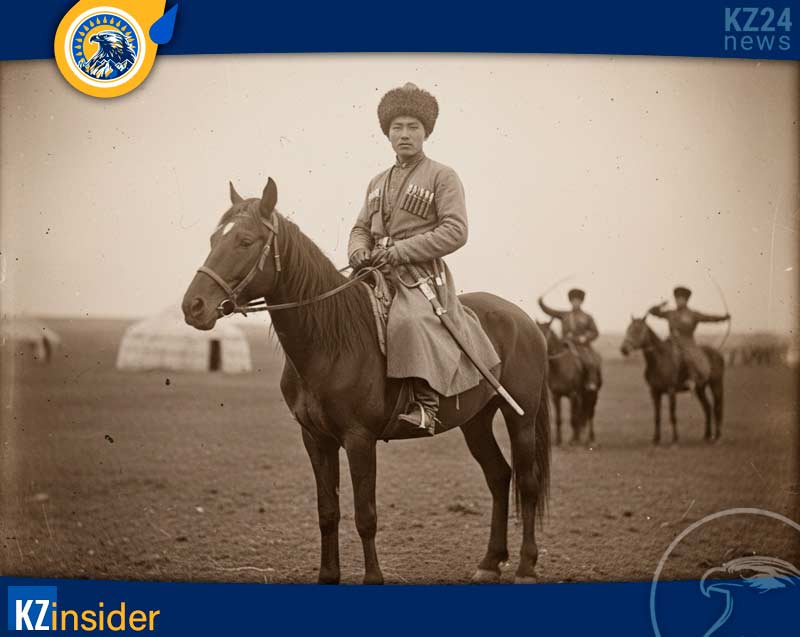

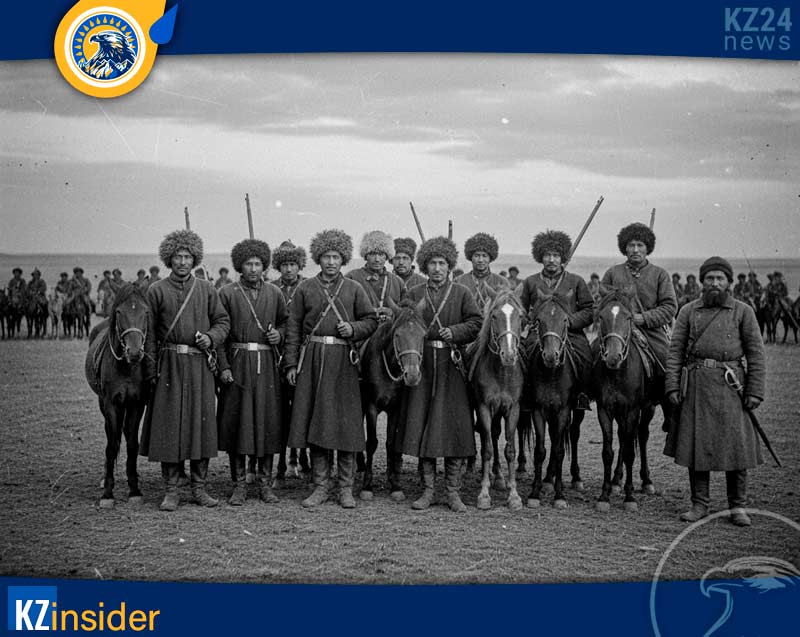

То, что делал Кенесары, трудно назвать обычным восстанием. Это была попытка восстановить казахскую государственность в полном смысле. Он создал настоящую «степную армию», численностью, по разным данным, до 20 тысяч человек. В ней была дисциплина, форма одежды, разделение по сотням и тысячам — почти как в регулярных войсках. Тактика тоже отличалась: внезапные набеги, быстрые манёвры, отсутствие затяжных сражений.

Но война — не единственное, чем он занимался. Там, где его власть признавали, он наводил порядок: запретил грабежи внутри своих рядов, восстановил суд биев, ввёл налоги по шариату — зякет для скотоводов и ушур для земледельцев. По сути, он пытался превратить разрозненные рода в единое государство с системой управления.

Среди его соратников были не только казахи. В документах упоминаются башкиры, татары, узбеки, каракалпаки, даже несколько русских беглых солдат. Кого-то привлекала идея свободы, кого-то — возможность начать новую жизнь вдали от строгих чиновников. Кенесары принимал всех, кто был готов соблюдать дисциплину — происхождение не имело значения.

Последняя битва и загадка головы

К середине 1840-х годов Кенесары понимал: бороться только с Россией или только с Кокандом бесполезно — силы таяли. Тогда он попытался привлечь к союзу соседний киргизский народ. В идеале — общая борьба против внешних угроз. На деле всё закончилось конфликтом.

Часть киргизских манапов (родовых вождей) не захотела подчиняться новому хану. Более того, некоторые увидели в этом шанс продемонстрировать лояльность царской администрации. В 1847 году в местности Майтобе произошло решающее сражение. Во время битвы два казахских султана — Рустем и Сыпатай — покинули поле боя вместе с частью войска. Это предательство стоило восстанию жизни.

Кенесары оказался в плену. Ему предлагали бежать — на что он ответил, что хан, бросающий воинов, не достоин памяти потомков. Он остался и принял смерть.

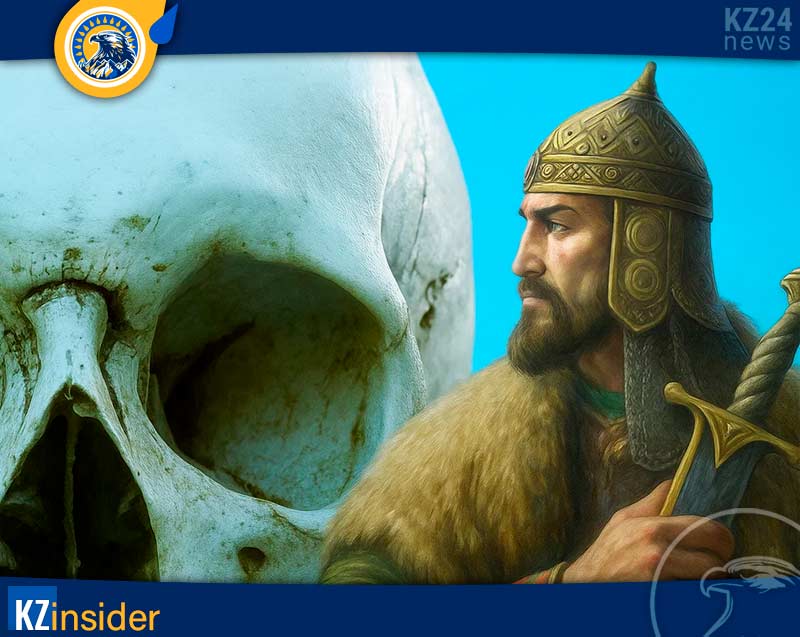

Дальше начинается самая туманная глава его биографии. По архивам известно, что его голову киргизский хан Ормон передал российскому губернатору Горчакову. А вот где она оказалась потом — загадка. Кто-то говорит — в Омске, кто-то утверждает, что она могла попасть в Кунсткамеру в Санкт-Петербурге. Другие выдвигают версии про Эрмитаж, Гохран и даже тайные хранилища спецслужб.

Политики то и дело обещают помочь в поисках. Владимир Путин однажды сказал Назарбаеву, что «попробуем найти». Но пока поиски больше похожи на детектив, чем на историческое расследование.

Почему вопрос возвращения останков так важен

Многие думают, что разговоры о «возвращении головы хана» — это политика. На самом деле для большинства казахстанцев — это вопрос уважения к собственной истории. Неважно, кто как оценивает его восстание. Человек, который стал символом целой эпохи, не должен быть безымянным экспонатом в чужих фондах — если вообще существует.

Эта история даже обросла легендой. В народе рассказывают, что Ванга якобы говорила: «Казахи обретут процветание, когда вернётся голова того, кто в древности сражался за землю». Кто-то верит, кто-то улыбается, но пророчество давно стало частью массового сознания.

Есть и прецедент. В 2016 году Казахстан официально добивался возвращения черепа Кейки батыра — ещё одного народного героя, погибшего уже в советские годы. Тогда останки действительно нашли в Кунсткамере. Это стало доказательством: возвращение исторических реликвий возможно, если есть воля и уважение с обеих сторон.

Как его помнят сегодня

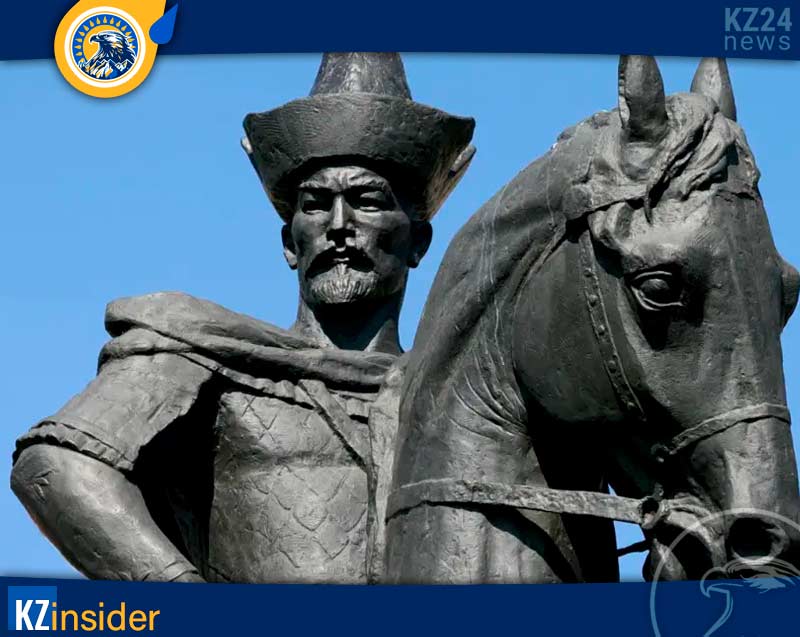

Имя Кенесары носят улицы в Астане, Алматы, Кокшетау. В столице стоит памятник — конный, как и подобает степному хану. В школах изучают его восстание. В кино и литературе он уже давно стал персонажем — от романа Ильяса Есенберлина «Хан Кене» до фильма «Аманат».

При этом важно другое: со временем его образ перестал быть поводом для разделения. Для казахов — он национальный герой. Для многих россиян — часть общей истории, как Пугачёв, Шамиль или Ермак. Даже в старых российских источниках можно встретить уважительные слова: «энергичный», «одарённый», «смелый». Люди прошлого понимали друг друга, даже если стояли по разные стороны баррикад.

Вместо финала: что мы можем взять из этой истории

Можно бесконечно спорить, кем он был — героем, мятежником или упрямым романтиком, который пошёл против слишком сильного мира. Но есть факт: такие люди появляются только тогда, когда общество доходит до точки, где нельзя жить «как раньше».

Кенесары не дал готового рецепта свободы, но задал другой вопрос — а что важнее: покой или достоинство? Этот вопрос не стареет.

И ещё одно. История не обязана быть удобной. В ней есть предательство и верность, честь и прагматика, трагедия и юмор — всё как в жизни. Если смотреть на Кенесары не как на бронзовый памятник, а как на человека из плоти и крови, то его история становится не поводом делить людей на лагеря, а способом проверить: а что бы сделал каждый на его месте?