Когда мы слышим слово «монголы», в голове мгновенно возникает образ — Чингисхан, бескрайняя конная армия и империя, раскинувшаяся от Тихого океана до сердца Европы. Этот образ настолько мощный, что порой заслоняет собой все остальное.

Но кто такие «монголы» на самом деле? Появились ли они из ниоткуда, ведомые волей одного гениального полководца? Конечно же, нет. За блеском завоеваний стоит тысячелетняя история, уникальная культура и очень сложный, многослойный процесс формирования народа, который принято называть этногенезом.

В этой статье мы попробуем совершить большое путешествие во времени. Мы отправимся к самым истокам, чтобы понять, откуда взялись монголы, проследим их путь от древних кочевых племен до современной нации и, конечно же, постараемся отделить исторические факты от популярных мифов. Для нас, казахстанцев, эта история — часть общего наследия, ведь степь веками была единым домом для множества народов, чьи судьбы тесно переплелись.

Предтечи в Великой Степи: Тысячелетняя «калька» для будущей империи

Чтобы понять, откуда появились монголы, нужно осознать один важный факт: они не возникли на пустом месте. Их империя стала кульминацией, итогом многовекового опыта, который накапливали до них другие степные кочевники Евразии. Можно сказать, что история создала для них своего рода «кальку» или «чертеж», по которому и была построена будущая держава.

Древнейшие корни: Протомонголы и первые владыки степи

Наше путешествие начинается в глубокой древности, во II-I тысячелетиях до нашей эры. В это время на территории современной Монголии, Забайкалья и Северного Китая жили племена, которых ученые сегодня называют протомонголами. Их следы мы находим в так называемой культуре плиточных могил — это археологические памятники, разбросанные по всей степи.

Но настоящим прорывом стало появление на исторической арене народа хунну (или сюнну). Именно они первыми поняли, как превратить разрозненные кочевые роды в мощную военную силу.

Империя Хунну (209 г. до н.э. – II в. н.э.): Первая модель степной империи

Примерно в 209 году до н.э. вождь хунну по имени Модэ создал то, что можно назвать первой настоящей степной империей. Это была не просто орда, а полноценное государство со своей структурой, законами и амбициями. Хунну наводили ужас на Китай, заставив его правителей начать строительство Великой стены. Они показали всему миру, на что способна дисциплинированная армия кочевников, и создали ту самую модель, которую позже будут повторять и совершенствовать все их преемники.

Сяньби, Жужани и Гунны: Эстафета власти

Свято место пусто не бывает. После ослабления хунну эстафету подхватили другие народы. Сначала это были сяньби, затем — жужани, создавшие свой могущественный каганат. А одна из ветвей хунну, по мнению многих историков, ушла далеко на запад, дав начало тем самым гуннам, которые во главе с Аттилой привели в движение всю Европу, запустив Великое переселение народов. Каждый из этих народов добавлял что-то свое в общую копилку степного военного искусства и государственного строительства.

Тюркский и Уйгурский каганаты (VI-IX вв.): Наши великие предки

Этот период для нас, казахстанцев, и для всей Центральной Азии имеет особое значение. Именно тогда на историческую сцену выходят наши предки — тюрки. Они создали гигантский Тюркский каганат, который простирался от Черного моря до Тихого океана.

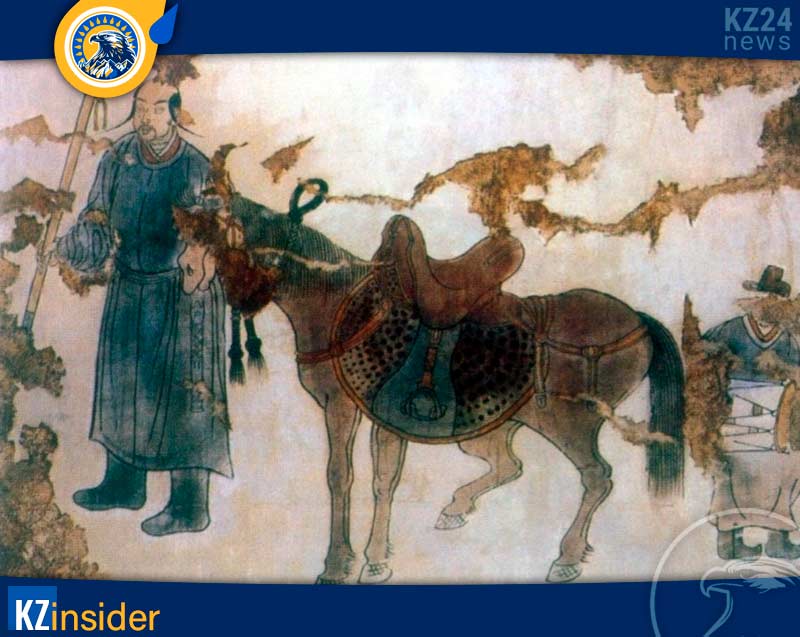

Тюрки не просто воевали. Они взяли под контроль значительную часть Великого Шелкового пути, получая огромные доходы от торговли. Они довели до совершенства металлургию, создавая прекрасное оружие и доспехи. А их армия, основу которой составляли тяжеловооруженные всадники с композитными луками, была практически непобедима. Именно в эту эпоху был окончательно отточен образ жизни и военная тактика, которые через несколько веков возьмут на вооружение монголы. После тюрков власть в степи перешла к Уйгурскому каганату, который продолжил эти традиции.

Кидани (Ляо) и Чжурчжэни (Цзинь): Уроки управления

И вот мы подходим к самому порогу монгольской эпохи. Непосредственными предшественниками и соседями монгольских племен были кидани и чжурчжэни. Эти народы добились того, чего не удавалось многим до них: они не просто совершали набеги на Китай, а завоевали его северную часть и создали там собственные империи — Ляо и Цзинь. Они научились управлять не только кочевниками, но и огромным оседлым населением с его городами, ремеслами и сложной бюрократией. Этот бесценный опыт позже очень пригодится Чингисхану и его потомкам.

Итак, к началу XII века сцена была полностью готова. Степь накопила гигантский военный, политический и экономический потенциал. Был готов «чертеж» будущей империи. Нужен был лишь тот, кто сможет объединить все части в единое целое.

Рождение «монголов»: От разрозненных племен к Чингисхану

Теперь, когда мы понимаем, на каком богатом историческом фундаменте все происходило, давайте посмотрим, как же на этой сцене появились главные герои — собственно, монголы.

Появление этнонима «монгол»

Само слово «монгол» (в форме «мэн-у ши-вэй») впервые появляется в китайских хрониках еще в X-XI веках. Откуда оно взялось? Единого мнения у ученых нет. Одни считают, что оно происходит от монгольского слова «мөнгө» — «серебро», и так называлась «Серебряная династия». Другие связывают его с тунгусо-маньчжурским словом, означающим «сильный, непобедимый». Как бы то ни было, изначально это было название одного из многих племен, живших в забайкальских степях.

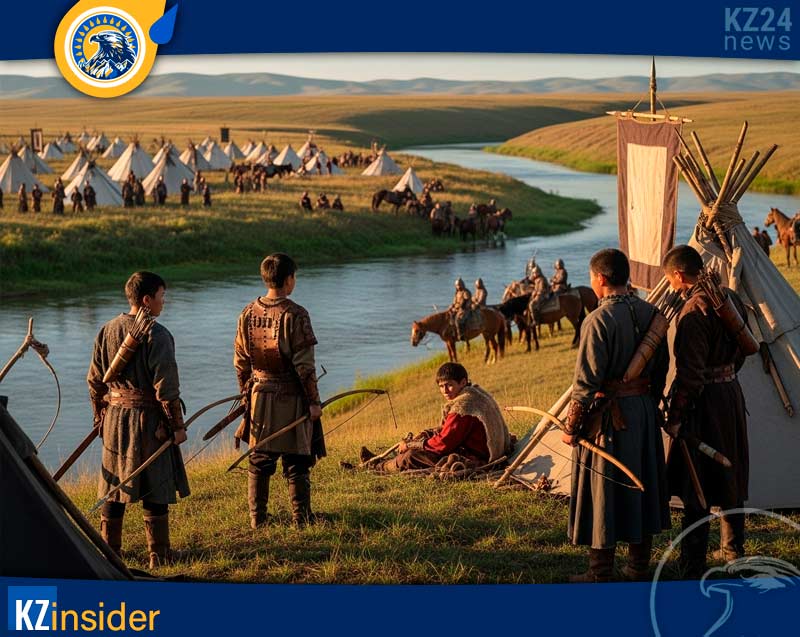

Племенной мир XII века: кто жил в степи?

К XII веку территория современной Монголии представляла собой настоящий «котел» из враждующих племен. Это было время раздробленности. Среди десятков племен выделялись самые могущественные:

- Татары: Очень сильное и многочисленное племя на востоке. Их имя было настолько известно, что китайцы, а за ними и европейцы, долгое время называли «татарами» вообще всех кочевников из этих земель.

- Кереиты: Христианское (несторианского толка) и довольно развитое племя в центре монгольских степей.

- Найманы: Сильное племенное объединение на западе, в районе Алтая.

- Меркиты: Воинственные племена к югу от Байкала.

А где же были сами монголы? Они тоже были там, но делились на две большие группы, происхождение которых объясняется в их главном историческом труде, «Сокровенном сказании». Это нирун-монголы («собственно монголы»), считавшиеся потомками легендарной праматери Алан-гоа от небесного света, и дарлекин-монголы («монголы вообще»), которые присоединились к ним позже. К «небесным» нирун-монголам принадлежал и род Борджигин, из которого выйдет будущий «потрясатель вселенной».

Хамаг Монгол Улус и возвышение Тэмуджина

В середине XII века монгольские племена уже делали первую попытку объединения. Они создали государство, которое вошло в историю как Хамаг Монгол Улус («Государство всех монголов»). Его возглавлял Хабул-хан, прадед будущего Чингисхана. Но это объединение было непрочным и вскоре распалось под ударами татар и чжурчжэней.

Наступил период жестоких междоусобиц, в котором и родился мальчик по имени Тэмуджин. Его детство и юность — это готовый сценарий для драматического фильма: ранняя смерть отца, предательство, рабство, голод и постоянная борьба за выживание. Но именно эти испытания закалили его характер. Обладая невероятной волей, харизмой и талантом стратега, Тэмуджин шаг за шагом начал объединять вокруг себя сначала родные племена, а затем и всех своих вчерашних врагов.

Он не просто покорял, он создавал новую общность. Он ломал старые племенные границы, перемешивая воинов в новых военно-административных единицах — тысячах, сотнях и десятках. Он вводил строгие законы — Ясу, — которые были обязательны для всех.

Кульминацией этого процесса стал курултай (всенародное собрание) на реке Онон в 1206 году. Именно там Тэмуджина провозгласили великим ханом всех племен и дали ему имя Чингисхан. Этот момент считается датой рождения Великой Монгольской империи (Их Монгол Улс). Разрозненные кочевые племена окончательно превратились в единый народ, готовый изменить историю всего мира.

Великая Монгольская империя и ее наследие

Итак, на курултае 1206 года родился единый монгольский народ и его государство. То, что произошло дальше, навсегда изменило карту мира. Но важно понимать: успехи монголов — это результат не только грубой силы, но и гениальной организации.

Завоевания и устройство империи: не только война

Конечно, в первую очередь мы вспоминаем о грандиозных завоеваниях. За несколько десятилетий под контроль монголов попали Средняя Азия, Китай, Иран, Кавказ, Русь, и их армии дошли до Польши и Венгрии. Но как управлять такой гигантской территорией? Чингисхан и его преемники создали уникальную систему:

- Великая Яса: Это свод законов, который был обязателен для всех — от простого воина до члена ханской семьи. Яса железной дисциплиной скрепляла армию и общество, устанавливая порядок на огромных территориях.

- Тумэны: Старое племенное деление было уничтожено. Вся армия и народ были организованы по десятичной системе: десятки, сотни, тысячи и тумэны (10 000 воинов). Это сломало старые родовые обиды и создало единую нацию-армию.

- Почтовая служба (Ям): Чтобы связать воедино огромную империю, монголы создали гениальную систему почтовых станций — ям. Гонцы могли менять уставших лошадей и мчаться дальше с невероятной для того времени скоростью. Это был своего рода степной интернет XIII века, позволявший быстро передавать приказы и донесения.

Распад и улусы-наследники

Ни одна империя не вечна. Огромная держава Чингисхана после смерти его внуков начала распадаться на отдельные государства, или улусы, во главе которых стояли его потомки, чингизиды. Самыми крупными из них были:

- Империя Юань в Китае, основанная ханом Хубилаем.

- Государство Хулагуидов в Иране и на Ближнем Востоке.

- Чагатайский улус в Центральной Азии.

- Улус Джучи, или Золотая Орда, на землях от Иртыша до Дуная.

Позже, уже после распада этих улусов, последней великой кочевой империей станет Джунгарское ханство, которое также оставит глубокий след в истории нашего края.

Этническое и генетическое наследие

А что стало с самими монголами? Парадокс в том, что в большинстве завоеванных стран они были абсолютным меньшинством. Со временем они растворились, ассимилировались среди местного населения, переняв его язык, культуру и религию.

Но их след никуда не исчез. Он остался в генах. Современные исследования показывают, что гаплогруппы (это такие маркеры в ДНК, передающиеся по мужской линии), характерные для монголов, широко распространены по всей Евразии. Именно поэтому у нас, у казахов, во многих родах (ру) мы видим прямые генетические связи с теми племенами, что когда-то входили в состав Монгольской империи — найманами, кереями, коныратами, жалаирами. Происхождение многих тюркских народов невозможно понять без учета этого монгольского пласта. Великая Степь снова показала, как она умеет перемешивать и сплавлять народы, создавая новые общности.

XX век: От теократии к республике и нерушимому союзу

Но любая империя рано или поздно приходит к закату. Власть кочевников ослабевала, и к началу бурного XX столетия потомки Чингисхана оказались в совершенно ином мире, где им самим пришлось бороться за право на существование. Этот раздел особенно важен, ведь он рассказывает о том, как наши соседи обрели независимость, и какую огромную роль в этом сыграла наша общая северная соседка — Россия.

На руинах империй (1911-1921)

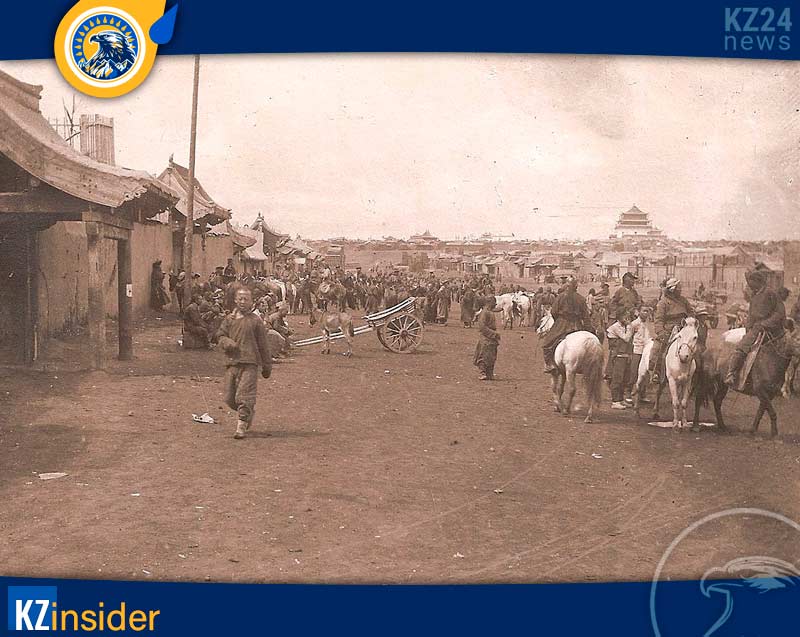

К началу XX века Монголия уже несколько столетий не была независимой. Она входила в состав маньчжуро-китайской империи Цин. Это было настоящее средневековье: экономика — исключительно кочевое скотоводство, а огромной властью обладали буддийские монастыри. Фактическим правителем страны был духовный лидер, Богдо-гэгэн, который при этом являлся вассалом китайского императора.

В 1911 году в Китае грянула революция, и империя Цин рухнула. Монгольские князья воспользовались моментом и провозгласили независимость. Они обратились за поддержкой к царской России. Петербург официально независимость не признал, но де-факто стал ее гарантом, защищая от попыток Китая вернуть контроль и активно развивая экономические связи.

Но затем революция пришла и в Россию. Начался период хаоса. В 1919 году, пользуясь Гражданской войной в России, китайские войска вновь оккупировали Монголию, ликвидировав ее автономию. А в 1921 году в страну с территории России вторгся белый генерал Роман Унгерн, который выбил китайцев, но установил собственную жестокую диктатуру, мечтая возродить империю Чингисхана. Монголия оказалась между молотом и наковальней.

Монгольская Народная Революция и рождение Республики (1921-1924)

Старая аристократия и духовенство оказались бессильны. И тогда на сцену вышли новые герои — простые люди, мечтавшие о подлинной независимости. Появилось национально-освободительное движение, которое возглавили Дамдин Сухэ-Батор и Хорлогийн Чойбалсан. Они создали Монгольскую народно-революционную партию (МНРП) и обратились за помощью к единственной силе, способной ее оказать — к Советской России.

Совместными усилиями монгольских партизан и частей Красной армии барон Унгерн был разгромлен. Начался уникальный переходный период. Революционеры не стали сразу свергать Богдо-гэгэна, который оставался символом нации. С 1921 по 1924 год в стране существовала «ограниченная монархия». И лишь после того, как весной 1924 года Богдо-гэгэн умер своей смертью, путь для кардинальных перемен был открыт.

26 ноября 1924 года Великий Народный Хурал (съезд) провозгласил создание Монгольской Народной Республики (МНР) и принял первую конституцию, написанную при помощи советских юристов. Так на карте мира появилось второе в мире социалистическое государство.

Битва на Халхин-Голе (1939) — экзамен на государственность

Первые десятилетия МНР была признана только Советским Союзом. На востоке набирала мощь милитаристская Япония, которая захватила китайскую Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го. Пограничный спор у небольшой речки Халхин-Гол стал для японцев лишь предлогом для вторжения. Их цель была — прощупать оборону МНР и СССР и, если получится, захватить плацдарм для дальнейшего броска в Сибирь.

Но у Монголии и СССР с 1936 года действовал Пакт о взаимопомощи. Это был тот самый союзнический долг. Когда в мае 1939 года японские войска вторглись на монгольскую территорию, советские войска пришли на помощь.

Бои были тяжелейшими. Поначалу японцы имели преимущество. Перелом наступил с прибытием будущего маршала Георгия Жукова. Он навел порядок и подготовил блестящую операцию. 20 августа 1939 года — в годовщину этого события, которое очень чтут в Монголии, — советско-монгольские войска нанесли сокрушительный удар, окружив и полностью разгромив японскую группировку. Эта победа окончательно утвердила суверенитет и нерушимость границ Монголии. Молодая республика сдала свой главный экзамен на прочность.

Монголия в Великой Отечественной войне: «Все для фронта, все для Победы!»

А всего через два года страшная война пришла уже в Советский Союз. И Монголия показала, что такое настоящая верность союзнику. Уже 22 июня 1941 года она заявила о полной поддержке СССР. Монгольский народ, который сам недавно отстоял свою землю благодаря помощи советского солдата, воспринял эту войну как свою.

Началась масштабная материальная помощь, сравнимая по своему значению со знаменитым ленд-лизом. Из небогатой страны в СССР пошли эшелоны с подарками: теплые полушубки, валенки, мясо. Монголия поставила на фронт почти полмиллиона лошадей — каждая пятая лошадь в Красной армии была монгольской! Она поставляла шерсть, из которой делали шинели, и стратегически важный вольфрам для бронебойных снарядов.

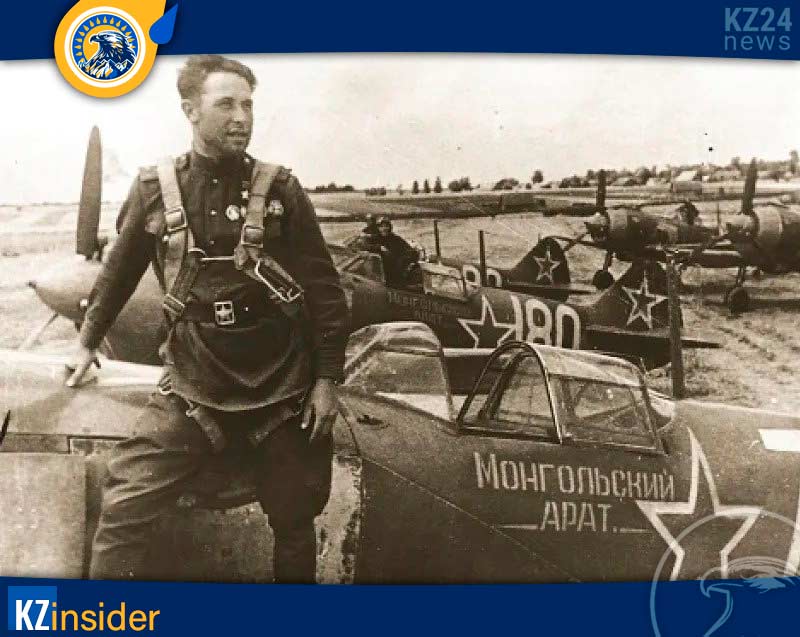

На деньги, собранные простыми монголами, были построены танковая колонна «Революционная Монголия» и авиаэскадрилья «Монгольский арат». А сама монгольская армия, увеличив свою численность, сковывала на границе мощную Квантунскую армию Японии, не давая ей ударить в спину СССР. В августе 1945 года монгольские солдаты плечом к плечу с советскими воинами приняли участие в разгроме Японии.

Итоги XX века

Для Монголии XX век стал эпохой колоссальных перемен. Благодаря теснейшему союзу с СССР страна не только отстояла свою независимость, но и добилась международного признания. Произошла настоящая культурная трансформация: была практически побеждена неграмотность, создана современная система образования, а для удобства и быстрого обучения был принят переход на кириллицу, которой монголы пользуются и сегодня. Это был трудный, порой драматичный, но в конечном итоге успешный путь из средневековья в современность.

Кто такие монголы сегодня: этнография, культура и современность

Когда мы говорим «монголы», мы чаще всего представляем себе жителей современной Монголии. Но на самом деле монгольский мир гораздо шире и разнообразнее.

Карта монгольского мира

Сегодня монгольские народы живут на огромной территории, разделенной границами нескольких государств. Условно их можно разделить на четыре большие группы:

- Восточные монголы: Это в первую очередь халха-монголы, составляющие абсолютное большинство населения самой Монголии. Именно их язык лежит в основе государственного монгольского языка.

- Северные монголы: Это наши соседи и братья буряты, живущие в России, в прекрасном краю у Байкала. Их история тесно связана как с монгольским, так и с российским миром.

- Западные монголы (ойраты): Большая и славная ветвь монгольского народа. Их потомки — калмыки, единственный буддийский народ Европы, живущий в России. Другие группы ойратов проживают на западе Монголии и в Китае.

- Южные монголы: Это монголы, живущие в Китае, в автономном районе Внутренняя Монголия. Среди них много разных этносов — чахары, ордосцы и другие, которые веками жили на границе с великой китайской цивилизацией, сумев сохранить свой язык и культуру.

Основы традиционной культуры: Душа кочевника

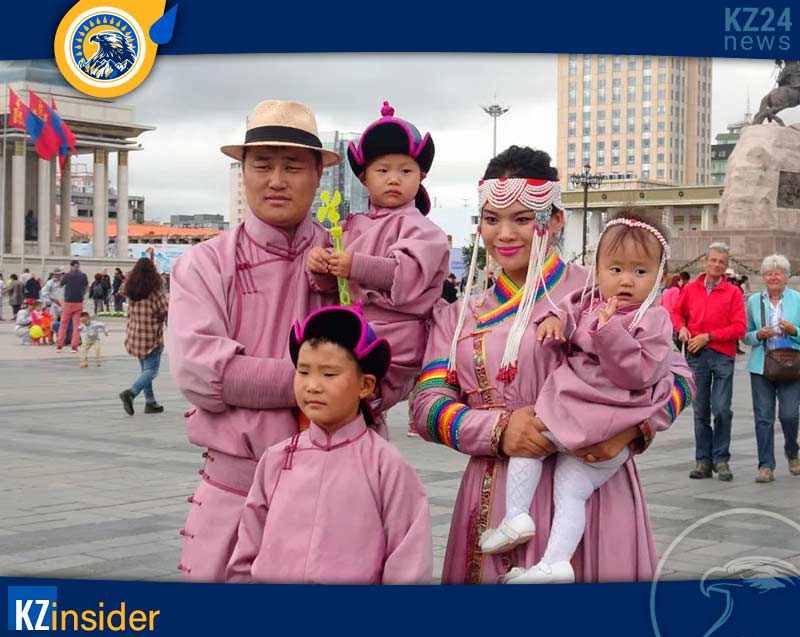

Несмотря на все исторические бури и разделение границами, у всех монгольских народов сохраняется общая культурная основа, выкованная веками кочевой жизни.

- Юрта (гэр): Это не просто жилище, это — центр вселенной кочевника, шедевр инженерной мысли. Легко собирается и разбирается, идеально сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Ее круглая форма символизирует небо, а центральный дымоход (тооно) — связь с вечным Тенгри.

- Одежда (Дэли): Традиционный монгольский халат дэли — это воплощение практичности. Длинные рукава согревают руки в стужу, широкий пояс-кушак поддерживает спину при долгой езде верхом и служит своего рода карманом. Это универсальная одежда, в которой можно и работать, и праздновать.

- Кочевая кухня: Основа кухни, как и у многих кочевников, включая нас, казахов, — мясо и молоко. Знаменитые позы (или буузы) — большие пельмени на пару, сытные супы, и, конечно, молочные продукты. А наш общий и любимый напиток, кумыс (айраг), — настоящий символ степного гостеприимства.

- Верования: В душе монгола удивительным образом сочетаются две веры. Официальная религия — это буддизм тибетского толка. Но он не вытеснил, а наслоился на древние верования — шаманизм и тенгрианство, веру в Вечное Синее Небо. Поклонение духам природы, культ огня, уважение к старшим — все это живо и по сей день.

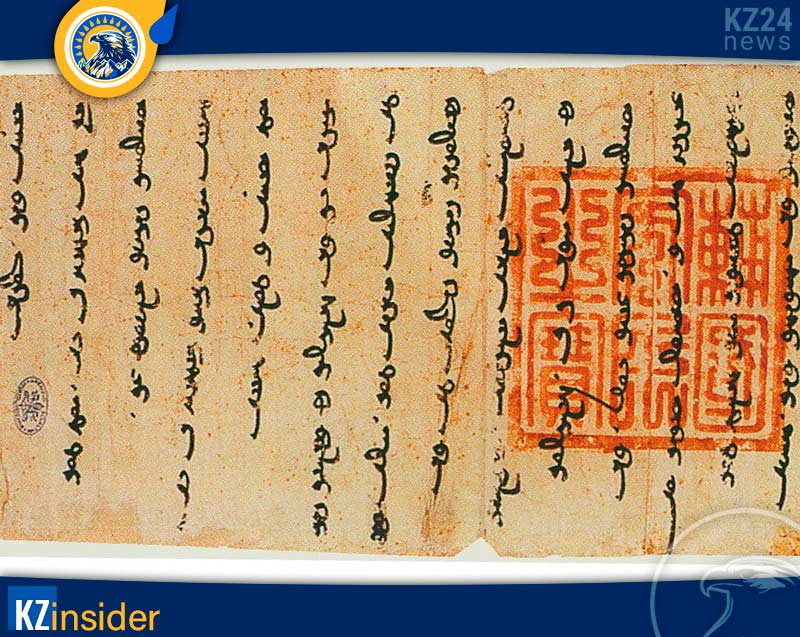

Язык и письменность

У монголов есть уникальное культурное сокровище — старомонгольское письмо. Это красивая вертикальная вязь, настоящее каллиграфическое искусство. Сегодня на ней пишут в основном во Внутренней Монголии. В самой Монголии в XX веке, как мы уже говорили, перешли на кириллицу для удобства и быстрой ликвидации неграмотности. Но сейчас в стране идет активный процесс возрождения традиционной письменности, что говорит о стремлении народа вернуться к своим самым глубоким корням.

Монголы в исторической науке и псевдоистории

История монголов настолько грандиозна, что вокруг нее, естественно, возникло множество споров и даже откровенных мифов. Давайте попробуем отделить зерна от плевел.

Научный консенсус

Современная историческая наука не сомневается в реальности монголов и их империи. В ее распоряжении огромное количество доказательств:

- Археология: Тысячи памятников, от культуры плиточных могил до руин столицы империи, Каракорума.

- Письменные источники: Китайские, персидские, арабские, армянские, русские летописи подробно описывают монгольские завоевания и государственное устройство. И, конечно, главное произведение самих монголов — «Сокровенное сказание».

- Генетика: Современные ДНК-исследования подтверждают пути миграций и родственные связи племен, описанные в древних текстах.

Все эти данные, собранные учеными со всего мира, складываются в единую, непротиворечивую картину.

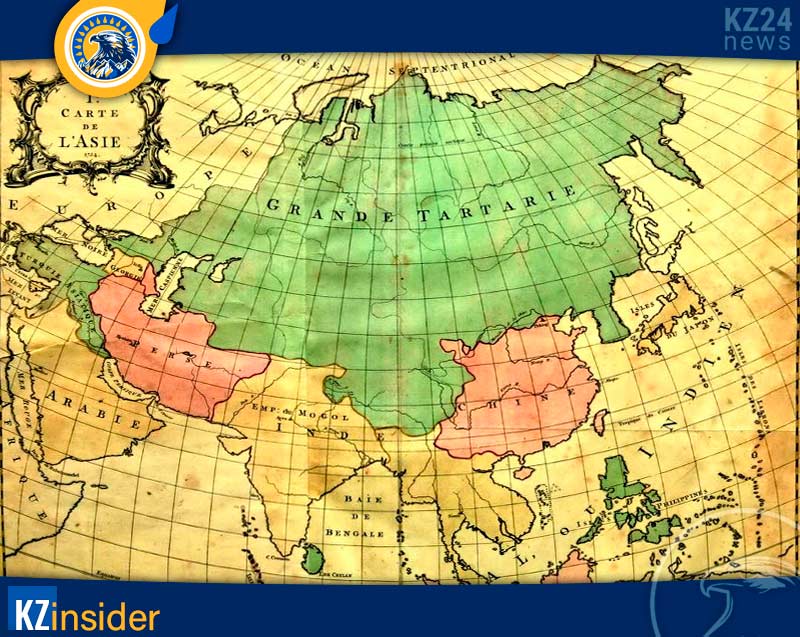

Мифы о «Великой Тартарии» и «Новая хронология»

В наше время, особенно в интернете, огромную популярность приобрели альтернативные теории, в частности, миф о некой «Великой Тартарии» и так называемая «Новая хронология». Суть их сводится к тому, что никакой Монгольской империи и монголо-татарского ига не было, а была огромная славянская или арийская империя «Тартария», историю которой позже исказили враги.

При всем уважении к праву людей на свое мнение, важно понимать, что эти теории не имеют под собой никакой научной основы. Они полностью игнорируют весь массив археологических, письменных и генетических данных. Ни одного источника, написанного жителями «Тартарии», ни одного города, построенного ими, не найдено.

Для нас, жителей Казахстана, да и для многих других народов, эти теории особенно опасны, потому что, отрицая монгольское наследие, они пытаются стереть важнейшую часть и нашей собственной истории. Ведь история Золотой Орды, Ногайской Орды, наших ханств — это реальная, задокументированная история наших предков. И попытки заменить ее красивой, но пустой выдумкой — это неуважение к их памяти. История — это наука, которая опирается на факты, а не на фантазии.

Заключение

Итак, какое же путешествие мы с вами проделали! Мы увидели, что монголы не появились из ниоткуда. Они стали кульминацией тысячелетнего развития степных народов Евразии, впитав в себя опыт и достижения хунну, тюрков и многих других.

Их история — это не только история завоеваний. Это история уникальной адаптации к суровейшим условиям, история создания самобытной культуры и невероятного упорства в сохранении своей идентичности на протяжении веков, особенно в драматичном XX столетии.

И сегодня, глядя на карту, мы понимаем, что отголоски их империи и сложный путь в XX веке до сих пор формируют этническую и политическую реальность Евразии. История монгольского народа — это ключ к пониманию не только нашего общего прошлого, но и нашего настоящего. Это история великого соседа, с которым нас связывает общая степь и многовековая дружба.