Абылай хан — одна из тех фигур, без которых невозможно представить историю Казахстана. Его имя связывают с тем временем, когда судьба степи висела на волоске: джунгарские набеги, давление двух империй, внутренние раздоры. Но именно в такой сложный момент появился человек, сумевший вернуть казахским землям целостность, а казахскому обществу — уверенность в себе.

Эпоха Абылая стала поворотной не только благодаря его военной храбрости. Он оказался тем редким правителем, который понимал цену дипломатии и умел разговаривать с разными силами — от Цинской империи до России. Поэтому и сегодня его образ воспринимается по-разному, но всегда с уважением. В Казахстане его считают символом государственности, в России — ключевой фигурой общей приграничной истории XVIII века, в Китае — сильным степным правителем, с которым выстраивали официальные отношения. Его имя не разделяет народы, а наоборот, напоминает, что судьбы регионов здесь всегда были переплетены.

Происхождение, ранние годы и путь Сабалака

В степи родословная значила многое. Ханом мог стать только потомок Джучи — старшего сына Чингисхана. Абылай принадлежал именно к этой линии: его предки восходили к Аз-Жанибеку, Есим хану и Салкам Жангиру. Особое место занимал дед — грозный «Қанішер Абылай», чья храбрость стала частью семейной легенды и передалась внуку не только как имя, но и как ориентир поведения.

Отец будущего хана, Коркем Уали, управлял Туркестаном. Его гибель оставила мальчика сиротой, и для степной политики XVIII века это было серьёзным ударом — происхождение давало право, но положение требовало поддержки. Тем не менее память о роде Джучи позволила ему сохранить невидимые нити, связывавшие его с ханским родом.

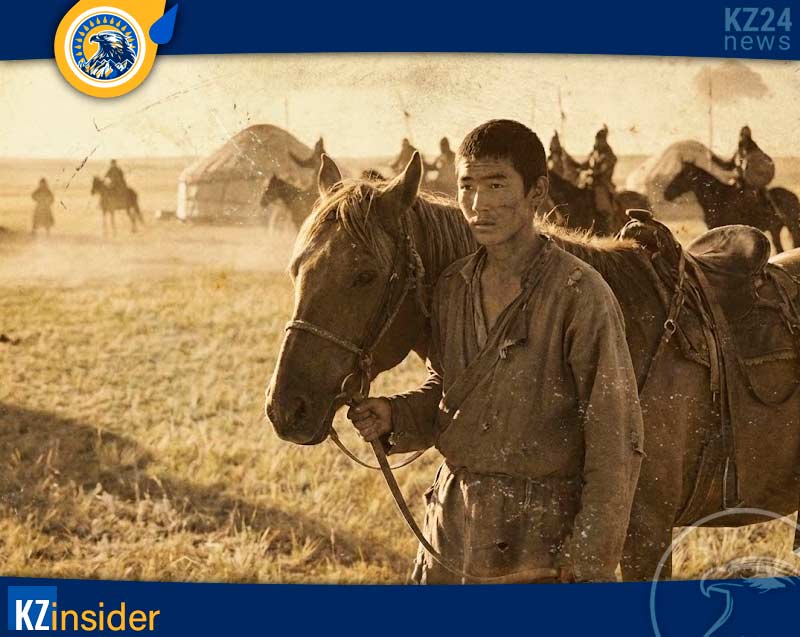

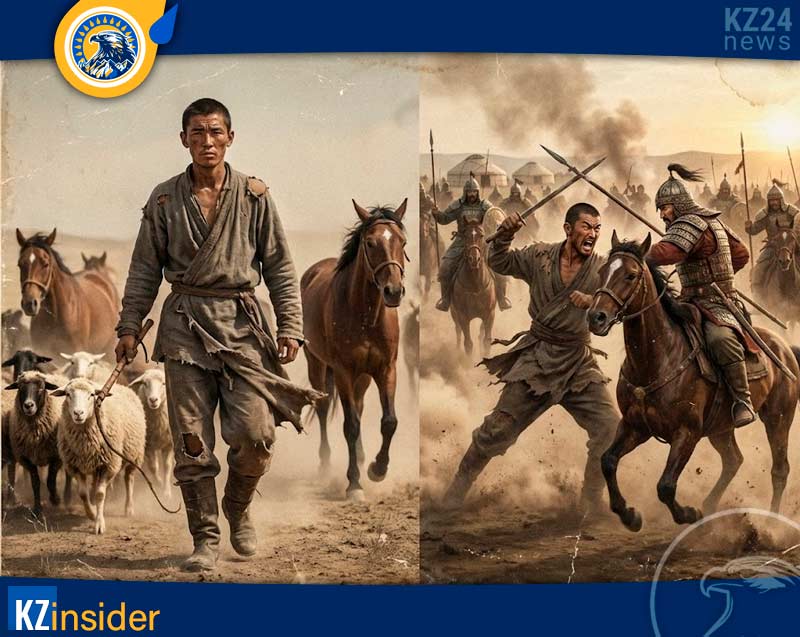

После смерти отца Абильмансур (настоящее имя Абылай хана), скрывая своё происхождение, жил как обычный пастух. Его прозвали «Сабалак» — по простой, поношенной одежде. Эти годы стали школой выносливости: умения терпеть, принимать труд, наблюдать за людьми. Всё это позже превратилось в качества, которые так ценили в нём бии и батыры.

Перелом наступил, когда начались новые столкновения с Джунгарией. Сабалак вступил в ополчение, собранное Абилмамбет ханом. В решающий момент он вызвался на поединок с Шарышем — зятем Галдан-Цэрена, батыром, чья слава внушала страх. Победа в честной схватке стала моментом, когда юношу впервые услышали с боевым кличем «Абылай» — обращением к духу его деда. Клич стал именем, имя стало судьбой.

После этого боя Абилмамбет узнал в молодом воине потомка знатного рода и открыто признал его происхождение. Так завершился путь Сабалака — и начался путь Абылая.

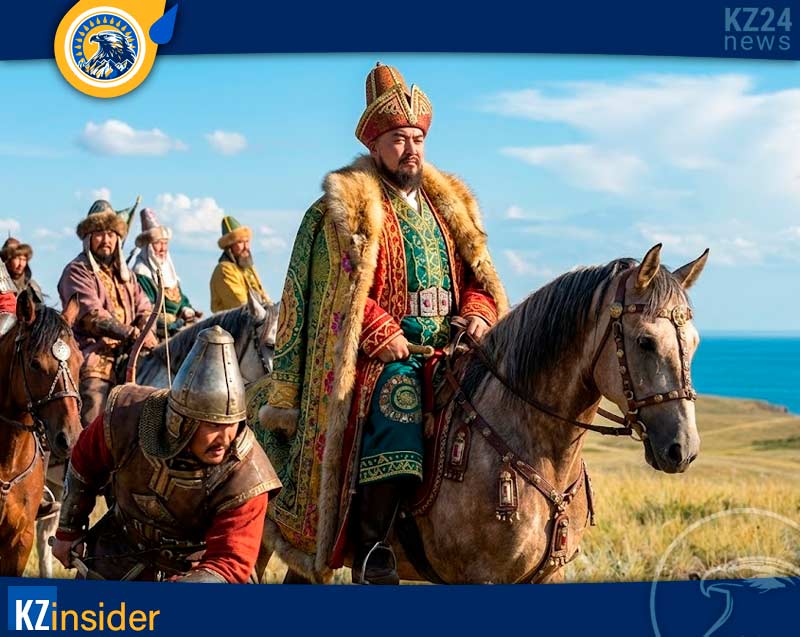

Формирование лидера: первые победы и военная слава

Главной школой молодого Абылая стали войны с джунгарами. Это были годы непрерывных сражений, тяжёлых переходов, потерь и неожиданной храбрости.

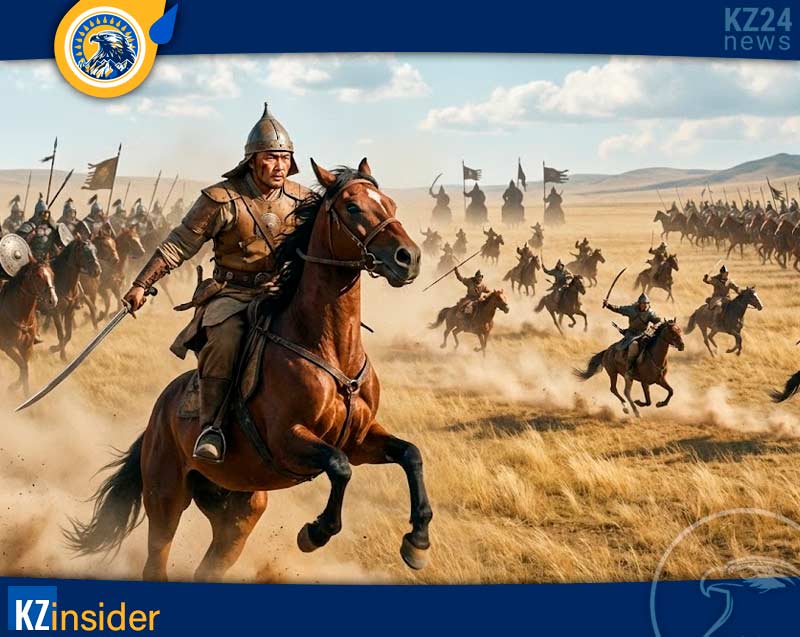

Анракайская битва, одна из ключевых страниц этой эпохи, укрепила его славу батыра. Титул «батыр» нельзя было получить автоматически, даже будучи чингизидом. Его нужно было заслужить — личной доблестью, умением вести людей в бой, готовностью сражаться в первых рядах. Абылай сделал именно это.

С годами его опыт превращался в собственную тактику, которую позже назовут «Абылайша». Это была быстрая, подвижная манера войны: внезапные атаки, манёвры по степи, умение использовать рельеф. Такие приёмы были смертельно опасны для более тяжёлых армий джунгар.

Рядом с ним стояли выдающиеся батыры всего народа: Богенбай, Кабанбай, Наурызбай, Байгазы, Малайсары, Жанибек. Каждый из них был самостоятельной силой, но вместе они образовали ту военную опору, без которой невозможно представить победы Казахстана в XVIII веке.

Постепенно Абылай стал не просто батыром. Он становился человеком, к которому прислушивалась степь. Его уважали не только за храбрость, но и за способность принимать решения — быстрые, точные, непростые.

Так формировался будущий хан, который в самые тяжёлые годы сумел объединить земли, защитить народ и оставить след, заметный во всей истории Евразии.

Абылай и джунгары: враги, союзники, заложники эпохи

В XVIII веке судьба степи во многом определяла Джунгария — сильное ойратское государство, которое оставалось для казахов главным соперником. Отношения с ним не укладывались в простую формулу «враг—друг»: рядом существовали и жестокие сражения, и дипломатия, и обмен пленными. В такой сложной реальности взрослел и действовал Абылай.

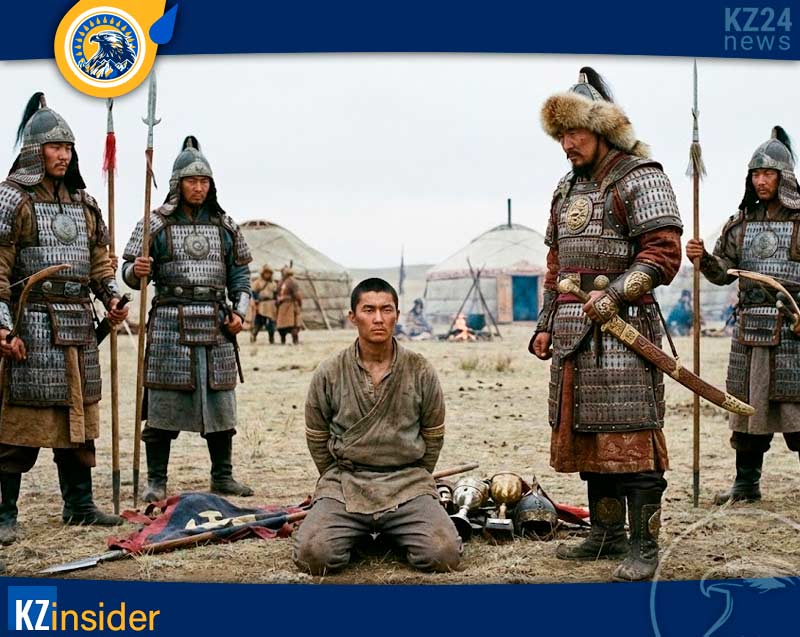

Самым трудным испытанием стало его пленение у Галдан-Цэрена. Легенды рассказывают о трёх проверках храбрости и достоинства, но важнее то, что даже в плену молодой султан не сломался и не стал умолять о пощаде.

Освобождение Абылая стало заслугой казахских переговорщиков — Казыбек би и Малайсары батыра. Они сумели вернуть его домой не как пленника, а как уважаемого противника, что в глазах степи значило не меньше боевой победы.

Плен изменил Абылая: после возвращения он понял, что сильного врага можно одолеть не только оружием, но и умением вести сложный разговор. Именно этот опыт впоследствии сделал его тонким дипломатом, способным договариваться с державами уровня России и Цин.

Так противостояние с джунгарами стало для него школой лидерства, где формировался будущий хан всей степи.

Дипломатия Абылай хана: между Россией и Китаем

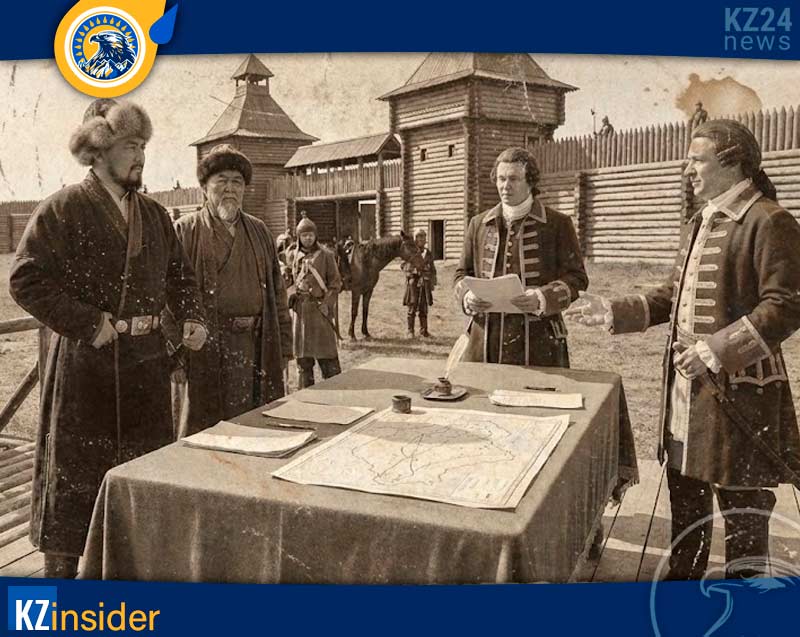

Когда Абылай и Абилмамбет хан в 1740 году прибыли в Оренбург, это был не жест покорности, а прагматичное решение. Подданство России давало степи защиту торговых путей, уменьшало набеги и помогало удерживать мир на границах. Казахские земли оказались между двумя крупными империями — Российской и Цинской, и игнорировать их влияние было невозможно.

С Петербургом Абылай выстраивал отношения гибко. Он обсуждал условия с Василием Урусовым и Алексеем Тевкелевым, мог соглаша́ться или отказывать — всё на основе интересов своих родов. Он не рвал связи, но и не позволял навязывать решения. Такой баланс сохранял самостоятельность Среднего жуза.

Параллельно Абылай активно общался с Цинской империей. Его миссии в Пекине, торговые подворья в Чугучаке и Кульдже, титул «ван» — всё это укрепляло связи, не ограничивая независимость. Цин признавали его власть, а казахские купцы получали доступ к важным рынкам.

Эта двойная ориентация была не попыткой угодить обоим сторонам, а продуманной мирной стратегией. Абылай стремился к тому, чтобы степь перестала быть полем для чужих войн. Он не противопоставлял казахов русским или китайцам — наоборот, искал точки спокойного сосуществования.

И именно эта дипломатическая линия показала его зрелость как государственного деятеля.

Читайте также: Хан Кенесары: последний хан казахов и символ свободы

Объединение казахских земель

После смерти Тауке хана единый политический центр в Казахстане исчез. Среди родов усилились распри, а внешнее давление стало ещё ощутимее: на казахские территории претендовали Джунгария, Коканд, Хива, Бухара. Степь нуждалась в лидере, который мог бы вернуть единство.

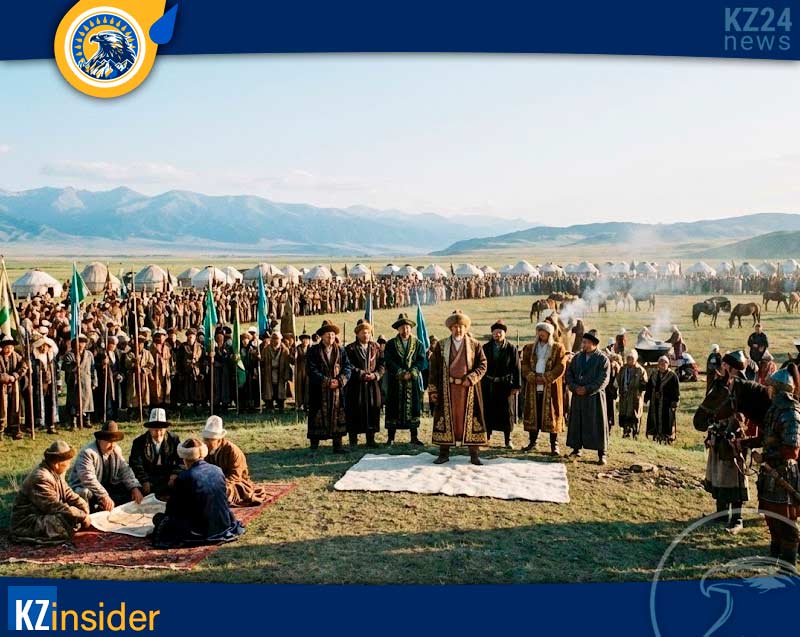

Абылай стал именно таким лидером. Он соединил интересы Среднего, Старшего и Младшего жузов — не формально, а через реальные действия: совместные походы, защиту границ, дипломатические договорённости, контроль над переходами и зимовками. Его авторитет был настолько велик, что в 1771 году представители всех трёх жузов подняли его на белой кошме и объявили ханом всей казахской земли.

Под его руководством началось восстановление территориальной целостности степи. Казахи вновь заняли свои традиционные кочевья в районе Тарбагатая и Алтая, укрепили позиции в Семиречье, отбили важные земли, утраченные во времена джунгарского могущества. Эти шаги не только вернули границы, но и стабилизировали внутреннюю ситуацию — люди почувствовали, что над их землями снова стоит единая власть.

Войны на юге: Бухара, Хива и особенно Коканд

Южные земли казахской степи в XVIII веке были зоной постоянного напряжения. Здесь пересекались интересы Бухары, Хивы и особенно Коканда. Эти ханства контролировали важные торговые пути и небольшие города, откуда часто совершались набеги на казахские аулы. Для родов Среднего и Старшего жузов угрозы с юга были не меньше, чем джунгарские.

Самым трудным противником стал Коканд. Правитель Ирдана-бек проводил жёсткую политику, а его гарнизоны нередко притесняли местных казахов. Это требовало ответа, потому что под удар попадали и безопасность степи, и караванная торговля.

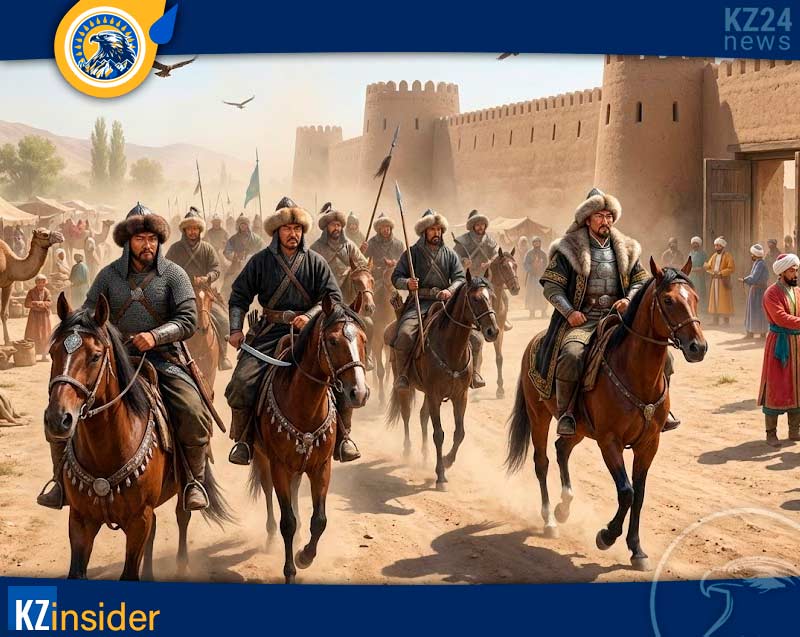

Походы Абылая на юг были продуманными. В разное время казахские войска заняли Туркестан, Сайрам, Шымкент и даже Ташкент. Но главной силой Абылая было не только оружие — он умел вовремя остановиться и перейти к переговорам. Кокандская знать, боясь утратить влияние, сама стремилась к компромиссу.

В итоге был достигнут мир, который укрепил позиции казахских родов и сделал караванные пути безопаснее. Торговля оживилась, а южная граница на время стала спокойной. Именно поэтому походы на Коканд ценятся не только как военные победы, но и как важный вклад в экономическую устойчивость степи.

Отношения с Китаем после падения Джунгарии

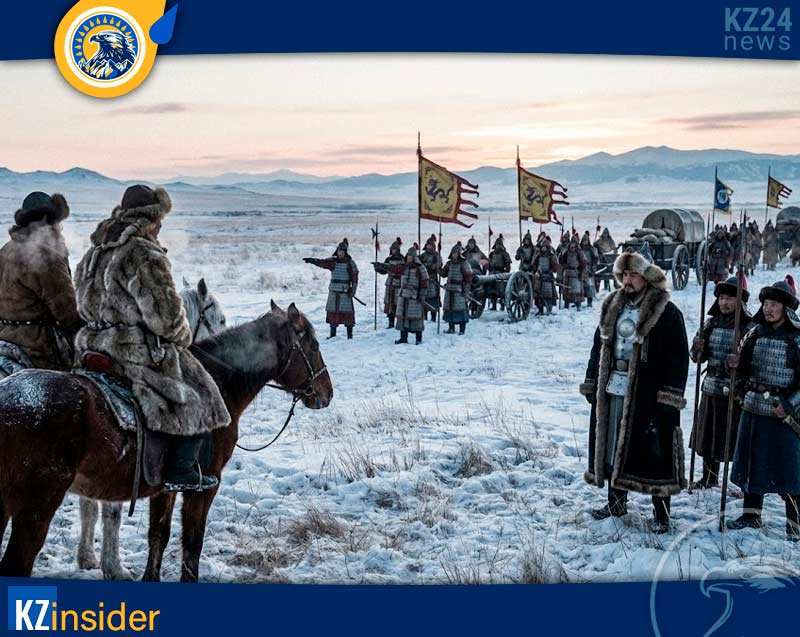

После разгрома Джунгарии казахская степь оказалась рядом с новым, куда более мощным соседом — Цинской империей. В 1756–1757 годах её войска вошли в земли Среднего жуза, преследуя Амурсану, который искал защиты у казахов.

Абылай организовал оборону так, как позволяли степные условия. Он избегал больших сражений, использовал манёвренность и хорошо знал местность. Цинская армия двигалась тяжело: суровый климат и отсутствие привычных дорог приводили к серьёзным потерям.

Но Абылай понимал, что открытая война с Китаем может обернуться катастрофой. Это понимали и в Пекине — ресурсы были нужны на других направлениях, а длительная кампания в степи была слишком затратной. Поэтому обе стороны выбрали путь переговоров.

В результате были открыты торговые точки, определены безопасные зоны перехода и установлены правила взаимодействия. Это обеспечило спокойную границу, позволило казахским родам вернуть кочевья в Тарбагатае и на Алтае и на долгие годы сняло угрозу крупного конфликта.

Внутренняя политика и реформы

После избрания Абылая ханом степь жила в условиях постоянной угрозы и разобщённости, поэтому сильная личная власть была единственным способом удержать порядок. Его правление называют единовластным, но это не тирания — а модель управления, без которой эпоха кризиса могла бы привести к распаду ханства.

Абылай опирался на авторитетных биев — Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Их слово помогало решать споры между родами и сохранять мир. Хан уважал их влияние и использовал их мудрость для стабилизации всей степи.

Военной основой стали туленгуты — личная гвардия, поддерживавшая порядок и следившая за использованием пастбищ. Абылай лично контролировал разделение угодий и переходы родов, чтобы избежать конфликтов за земли — важнейший вопрос кочевой жизни.

Законы прежних ханов — «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеты жаргы» — он не отменял. Абылай сохранял традиционную систему, лишь подстраивая её под реалии XVIII века. Время требовало строгих правил, и именно твёрдая власть удержала степь от новых междоусобиц.

Личность Абылай хана: характер и образ

Абылай вошёл в историю не только как государственный деятель, но и как яркий человек со сложным характером. Личная храбрость, жесткость в решениях и удивительное политическое чутьё позволили ему удержать равновесие между войной и миром, между Россией и Китаем, между внутренними противоречиями и необходимостью объединения.

Оценки его личности всегда были разными: для одних он — строгий правитель с железной волей, для других — реформатор и спаситель степи. Но в одном мнения сходятся: без его решимости Казахстан не смог бы преодолеть кризис XVIII века.

Культурная жизнь при Абылае тоже не стояла в стороне. Он общался с акынами и жырау, поддерживал их, понимал силу слова. Особое место занимал Бухар жырау — духовный советник и мудрец, который мог сказать хану то, что другим было запрещено. Его влияние помогало сглаживать конфликты и удерживать степную знать от необдуманных шагов.

Сохранились и кюи, приписываемые самому Абылаю. Пусть часть их и относится к народным легендам, но они стали частью культурной памяти — ещё одним символом того, каким многогранным был этот правитель.

Семья и потомки

Говоря об Абылай хане, невозможно обойти тему его большой семьи. Летописцы отмечали: у него было около 30 сыновей и 40 дочерей. Для степи такая многочисленная семья считалась не просто личным счастьем, а признаком силы рода. Жёны Абылая происходили из разных народов — казахских, калмыцких, каракалпакских, кыргызских родов. Это было частью политической культуры: брачные союзы укрепляли мир, открывали путь к переговорам и помогали сохранять стабильность на границах.

Но после смерти хана столь многочисленное потомство стало серьёзным испытанием. Земли, которыми управлял Абылай, приходилось делить между сыновьями — а это часто приводило к спорам о первенстве и влиянии. На престол претендовали Уали и Касым, и хотя Уали стал ханом, согласия достичь было непросто. В XIX веке потомки Абылая играли заметную роль в политике степи: от них происходили многие султаны, военные руководители и реформаторы, включая Шокана Уалиханова — правнука Абылай хана, чьё имя стало символом казахской науки.

Последние годы и смерть

В 1778 году императрица Екатерина II предложила Абылаю прибыть в Петербург, чтобы лично принять знаки ханского достоинства. Он отказался. Причина была не в конфликте с Россией — для него важно было сохранить суверенитет ханства. Абылай считал, что право быть ханом даёт народ, а не чужая грамота, какой бы высокой ни была её сила.

Последние годы он продолжал укреплять порядок, разбирал споры между родами, следил за переходами и пастбищами, поддерживал мир на границах. Это была спокойная, но напряжённая работа, требовавшая мудрости и осторожности.

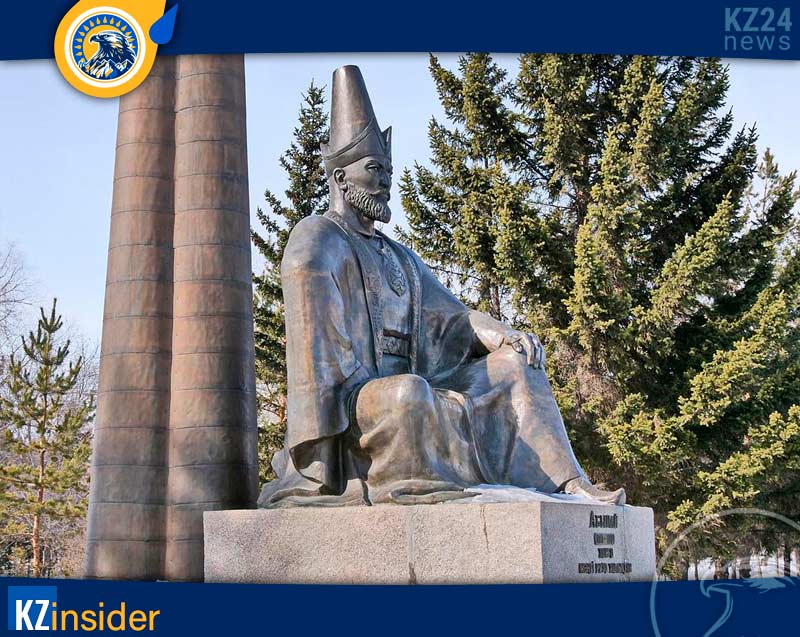

Весной 1781 года Абылай хан умер во время похода в сторону Ташкента, недалеко от реки Арыс. Его тело перевезли в Туркестан и похоронили у мавзолея Кожа Ахмета Яссауи — в священном центре, где покоились многие правители и духовные лидеры степи.

Для народа его уход стал большим потрясением. Существовало ощущение, что завершилась целая эпоха — эпоха, в которой степь сумела устоять перед угрозами и вновь обрести единство.

Наследие, память и топонимика

Имена великих правителей нередко укореняются в самой географии страны, и Абылай хан не стал исключением.

- «Абылай жолы» — путь, по которому он вёл войска на юг, в сторону Таласа и Шуда.

- «Абылайша» — так называли особую тактику его военных манёвров.

- «Абылай аспас Сары бел» — горные хребты, которые по договорённости не пересекали ни казахи, ни кыргызы.

- «Абылайдың ақ үйі» — «Белый дом» в Петропавловске, место, связанное с управлением сибирских казахов.

- «Абылайдың Сұрқылтайы» — документы, относящиеся к его союзу с Россией.

- «Абылайкеткен» — название пути, по которому, по преданию, когда-то переводили его предка Абылая-Канишера.

С его именем связаны Кокшетау, Бурабай, резиденции в Северном Казахстане, Туркестан — центр его духовного авторитета. Всё это формирует живую карту памяти, разбросанную по всей стране.

Заключение

Абылай хан вошёл в историю как лидер, который смог подняться из трудных обстоятельств и объединить степь в момент наибольшей угрозы. Его дипломатия сохранила казахские земли между Россией и Китаем, а твёрдость характера сочеталась с уважением к традициям и стремлением к миру. Сегодня его воспринимают как символ силы, мудрости и единства. Его наследие важно не только для Казахстана — оно стало частью общей истории народов Евразии и остаётся актуальным по сей день.