Казахская национальная одежда рождается не в музеях — она выросла из ветра, холода, солнца и огромной степи. Каждая деталь когда-то была ответом на вопрос: как жить в пути, как сохранить тепло, как выразить себя без слов. Поэтому костюм становился своеобразной биографией человека. Взгляд на шапан или камзол подсказывал, кто перед вами: юноша или зрелый мужчина, девушка или хозяйка большого айыла, представитель определённого рода или региона.

Сегодня к национальной одежде возвращаются так же естественно, как к старым семейным историям. В ней ищут корни, красоту, идеи для современного стиля. Костюм снова звучит — спокойно, уверенно, по-своему объединяя людей и напоминая, что культура кочевников никогда не была забыта.

Истоки: как формировалась одежда кочевников от бронзового века до тюрков

История казахской одежды уходит так глубоко, что в ней легко потеряться. Она складывалась не за одно поколение — в ней переплелись традиции андроновцев, саков, гуннов, тюрков. Каждый этап оставил свой след в крое, материалах и орнаментах, а многие элементы дошли до нашего времени почти без изменений.

Андроновцы: первые туникообразные формы и геометрический орнамент

Первые узнаваемые черты будущего казахского костюма появляются ещё у андроновцев (примерно 3000–1000 гг. до н. э.). Одежда была простой — прямой, туникообразной, удобной для работы и передвижения. Основными материалами служили кожа, шерсть и войлок — крепкий, тёплый, идеально подходящий для резких перепадов степной погоды.

Интересно, что многие виды вышивки имеют корни именно в эту эпоху. Например, техника «тамбур» — цепочечный шов, которым позже украшались камзолы, шапаны и головные уборы. Геометрические орнаменты на керамике андроновцев удивительно напоминают узоры, которые и сегодня встречаются в казахском прикладном искусстве. В древности они символизировали порядок, связь человека с окружающей средой и общие представления о мироздании.

Саки и гунны: мех, золото и полихромный стиль

В эпоху саков костюм становится ярче и богаче. Тогда появляется знаменитый «звериный стиль» — орнаменты в виде рогов барана, крыльев птицы, хищных зверей. Эти образы имели глубокую символику: приносили удачу, защищали от беды, символизировали силу и жизненную энергию.

Раскопки в Пазырыке, Катанды, Береле показали, насколько высокой была культура одежды у древних кочевников. Шубы шили из меха марала, козы, куницы, лисы; украшали золотыми накладками, яркими тканями, аппликациями. Вождей хоронили в головных уборах с золотыми пластинами, сложными композициями и расписанными деталями. Несмотря на древность, многие элементы напоминают то, что казахи носили ещё в XIX веке: меховые борики, тёплые тон и дублёнки, украшенные вышивкой.

Полихромный стиль — это сочетание металла и ярких камней: бирюзы, сердолика, коралла. Такие вставки постепенно вошли и в одежду более поздних эпох.

Тюркская эпоха: расцвет декоративного искусства

С VI по IX века формируется облик, который современный читатель легко узнает как «тюркский». Балбалы — каменные изваяния степи — хранят ценные детали: высокие головные уборы, пояса с массивными бляхами, кафтаны с запахом, шапаны свободного кроя. Китайские хроники и арабские описания дополняют эту картину: тюрки любили яркие цвета — красный, зелёный, жёлтый — и использовали много шелка.

Шапаны из шелка и атласа, короткие кафтаны бешпент, украшенные золотым шитьём, — всё это было не только одеждой, но и символом положения человека в обществе. Многие элементы тюркской эпохи сохранились у казахов почти без изменений: форма шалбаров (брюк), крой верхней одежды, привычка дополнять костюм широким поясом, который держал нож, кисе или небольшие сумочки.

Читайте также: Наследие степи: генетика и история казахского народа

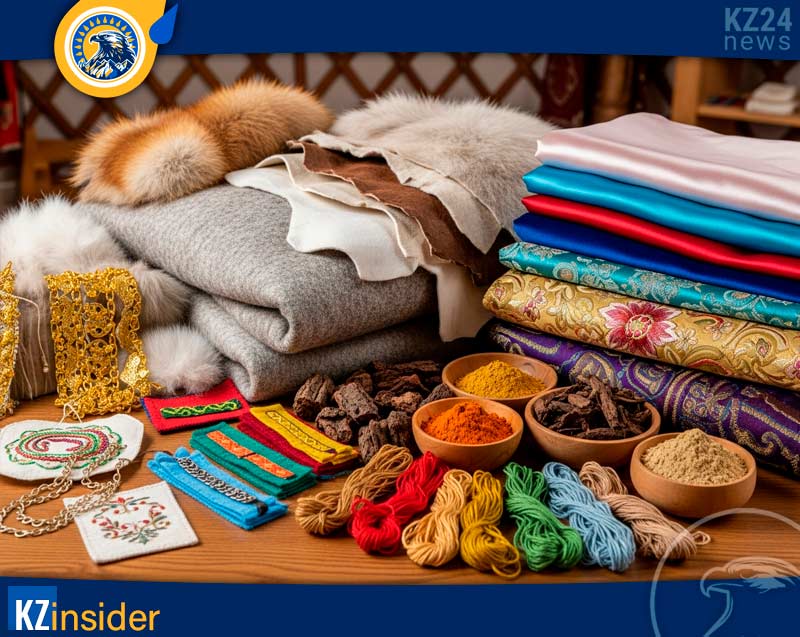

Материалы и технологии: из чего шили казахскую одежду

Одежда степняков была продумана до мелочей. Она защищала от сильного ветра, солнца, жары, холода и долгих переходов. Главными материалами были кожа, мех и шерсть — всё, что давала природа кочевого быта. Из шерсти валяли войлок: тёплый, плотный, идеально подходящий для тонов, шапок, плащей-кебенеков.

Состоятельные семьи могли позволить себе дорогие ткани: шелк, бархат, атлас, парчу, которые попадали в степь благодаря торговле по Великому шёлковому пути. Из них шили парадные шапаны, камзолы и праздничные платья.

Ткани и мех окрашивали природными красителями: хной, корой деревьев, травами. Это давало мягкие естественные оттенки — от тёплых терракотовых до насыщенно-красных.

Украшение одежды тоже имело свою традицию. Использовали:

- золотное шитьё,

- аппликацию из ярких тканей,

- меховые вставки,

- тамбурную вышивку, переданную от древнейших культур.

Именно сочетание простых материалов и сложной декоративной техники сделало казахский костюм узнаваемым и выразительным.

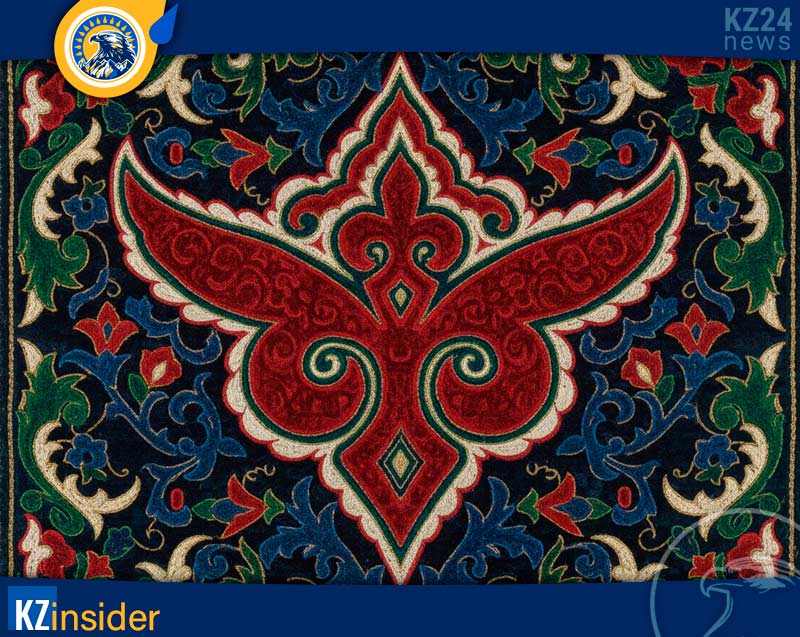

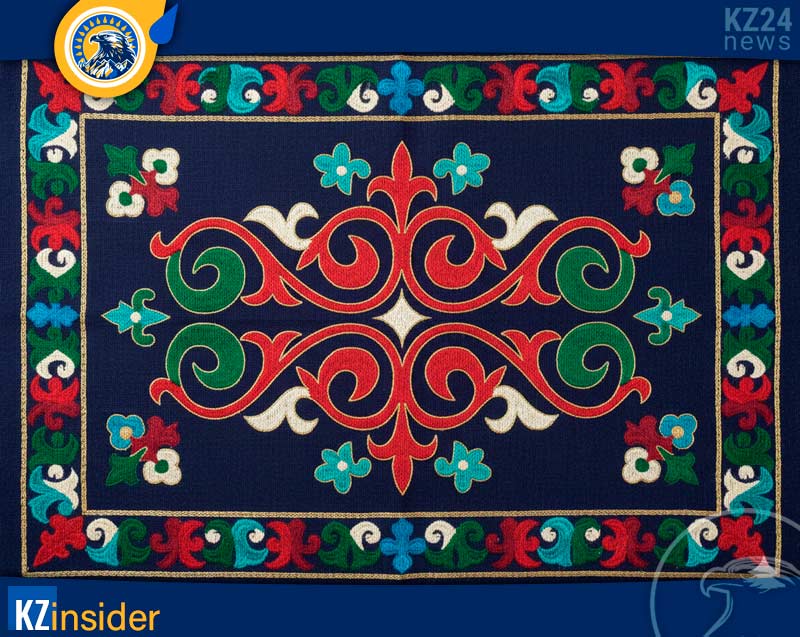

Орнамент: язык казахского мировоззрения

Казахский орнамент — это не просто украшение. Это особый способ смотреть на мир, в котором каждый знак что-то означает, а каждая линия связана с представлениями о природе, семье, судьбе и мироздании. Не зря узоры встречаются на всём: одежде, тону, седлах, сундуках, юртах. Через орнамент передавались знания и память, поэтому он и сегодня ощущается живым и понятным.

Основные мотивы

Казахский орнамент — это не просто украшение, а язык символов. Каждый мотив имел свой смысл и создавал цельную картину мира кочевника. Ниже — основные узоры, которые веками формировали этот язык.

«Қошқар мүйіз» — бараньи рога

Самый узнаваемый мотив казахского орнамента — завиток в форме бараньего рога. Он символизирует силу, изобилие, устойчивость и родовое благополучие. Именно с него начинаются многие композиции, и вокруг него строится целый «язык» узоров.

Самый узнаваемый мотив казахского орнамента — завиток в форме бараньего рога. Он символизирует силу, изобилие, устойчивость и родовое благополучие. Именно с него начинаются многие композиции, и вокруг него строится целый «язык» узоров.

«Түйе табан» — верблюжий след

Этот мотив напоминает след верблюда. Его использовали как знак выносливости, долголетия и благополучного пути. Такие узоры нередко встречались на одежде, предназначенной для кочевых переходов.

«Құсқанат» — крыло птицы

Стилизованные крылья птицы — символ защиты, лёгкости и удачи. Их шили на женских и детских одеждах, на украшениях, на элементах быта, чтобы притянуть благоприятные перемены.

«Ит құйрық» — собачий хвост

Хвостовая спираль, связанная с охраной дома и сохранением спокойствия. Её часто включали в композиции, которые должны были служить защитой семьи и жилища.

«Түйетабан» — верблюжий след

Выносливость, долгая дорога и возвращение домой. Такой мотив особенно часто наносили на мужскую одежду перед дальними переходами — как защитный знак путешественника.

«Ағаш» — дерево

Растительный мотив, восходящий к образу Мирового древа — Байтерека. Символизирует жизнь, рост и единство прошлого, настоящего и будущего. Часто использовался в девичьих и праздничных нарядах.

«Қазмойын» — гусиная шея

Элегантная S-образная линия, символизирующая гибкость, грацию и способность преодолевать трудности. Мотив считался «изящным» и нередко украшал женскую одежду.

«Жұлдыз» — звезда

Космологический знак, отражающий связь человека с небом и временем. Солярные круги и звездчатые узоры подчёркивали гармонию мира кочевников с природой.

Природные мотивы

Наряду с зооморфными знаками встречались цветы, листья, волнообразные линии. Они отражали связь человека со степью, её ритмами и изменчивой красотой.

Космологические орнаменты

Солярные круги и узоры «жұлдыз» — звёздные символы — показывали связь человека с небом, временем и Вселенной. Такие мотивы использовали на верхней одежде, поясках, элементах юрты, подчеркивая гармонию между человеком и космосом.

Символика цвета

В казахской одежде цвет всегда имел значение. Он дополнял орнамент так же точно, как слово дополняет фразу.

- белый считался цветом благополучия, мира и чистоты;

- голубой — символ небесного начала, спокойствия, мира;

- красный выражал силу, энергию и огонь;

- жёлтый связывали с мудростью и тёплым светом;

- зелёный — цвет молодости, роста, весны;

- чёрный воспринимался как траурный оттенок, хотя в быту встречался редко.

Такая цветовая система помогала считывать настроение костюма: торжественный он, обрядовый или повседневный.

Орнамент по полу и возрасту

Узоры нередко подсказывали, кому принадлежала вещь. Девичьи орнаменты были лёгкими и воздушными: птицы, ласточки, цветы. Они подчеркивали нежность и чистоту, создавали ощущение движения и света. Мужские узоры, наоборот, более строгие: стрелы, орлы, рога — символы силы, охоты, защиты.

Через орнамент можно было передать личные послания. Иногда это были знаки рода, иногда пожелания удачи, иногда символы, связанные с конкретной жизненной историей семьи. Поэтому старинные вещи — это не просто одежда, а своего рода письма, написанные без слов.

Социальные различия в одежде: баи и простолюдины

Казахская одежда всегда отражала социальный статус. Разрыв между богатым и бедным в быту чувствовался не так остро, как в оседлых обществах, но в праздничных нарядах различия были заметны.

Баи могли позволить себе дорогие китайские и бухарские ткани — бархат, шелк, атлас, парчу. Верхняя одежда у них была многослойной: несколько шапанов, камзол, меховые изделия. Воротники и подолы украшались золотным шитьём и сложной аппликацией. Простолюдины чаще носили вещи из шерсти, сукна, войлока или кожи, украшали их скромнее, но и такие костюмы смотрелись достойно и практично.

Парадный шапан занимал особое место. Его дарили как знак уважения: гостю, уважаемому человеку, родственнику. Такой подарок был почти символическим «орденом». Наличие шапана из дорогой парчи или бархата показывало высокий статус семьи.

Мех тоже имел значение. Самым престижным считался мех черно-бурой лисицы — лёгкий, тёплый, блестящий. Из него шили воротники, отделку рукавов, шапки. Такой мех говорили без слов: перед вами человек уважаемый и обеспеченный.

Различались и цвета. Богатые нередко выбирали яркие оттенки — красный, синий, изумрудный. Повседневные наряды бедных были сдержаннее, чаще — коричневые и серые. Но даже при скромности материалов традиционный крой и орнамент делали одежду выразительной и узнаваемой.

Женский костюм: от девичества до зрелости

Казахская женская одежда всегда сочетала практичность и красоту. В ней видны и кочевые традиции, и тонкое чувство вкуса, и уважение к возрасту. Каждый этап жизни женщины отражался в цветах, головных уборах и украшениях — словно костюм разговаривал за неё.

Повседневная женская одежда

Основой гардероба были көйлек — длинное платье-рубаха, камзол без рукавов и шапан для прохладной погоды. В сильные морозы надевали купе — тёплую меховую одежду, хорошо защищавшую от ветра. Молодые девушки выбирали яркие цвета — красный, розовый, насыщенный голубой. Эти оттенки символизировали энергию, весну, начало пути. С возрастом палитра становилась спокойнее: синий, тёмно-зелёный, чёрный.

Ткани тоже многое говорили о достатке. Простые семьи шили одежду из ситца, тонкого войлока или сукна. Богатые женщины носили бархат, шелк, атлас. Но в любом случае крой оставался закрытым, удобным и приспособленным к климату степи.

Девичий облик и украшения

Девичий костюм всегда был самым звонким и лёгким. На голову надевали тюбетейку, которую украшали перьями филина — считалось, что они защищают от дурного глаза. В косы вплетали шашбау — длинные шнуры с бусами и монетами. Девушка двигалась, и украшения звенели; этот звук означал чистоту, красоту и оберегал от злых взглядов.

Серьги, нагрудники, ожерелья — всё это в юные годы было особенно богато. Украшения не просто радовали глаз, но и подсказывали, что перед вами незамужняя девушка.

Свадебный комплекс

Свадебный наряд — один из самых выразительных в казахской культуре. В него входили көйлек, камзол, шапан и главное — саукеле. Это высокий, украшенный драгоценными камнями и металлом головной убор. Его форма могла достигать 60–70 сантиметров — так невеста показывала уважение к семье жениха. Саукеле делали вручную, иногда месяцами, и нередко его ценность сравнивали со стадом лошадей.

Желек — лёгкое покрывало — выполняло роль фаты. Оно скрывало лицо, защищало женщину от посторонних взглядов и завершало образ.

Важно помнить: белый цвет у казахов считался траурным. Поэтому свадебные платья были яркими — красными, бордовыми, зелёными, синими. Цвет выбирали с учётом традиций рода и региона.

Замужняя женщина

После свадьбы и рождения первого ребёнка менялся и головной убор. Вместо саукеле молодая жена носила касабу — аккуратную нарядную шапочку. Позже её место занимал кимешек — белый высокий тюрбан, который полностью закрывал волосы и подчёркивал статус хозяйки. В некоторых регионах вместе с ним надевали шылауыш — длинное полотно ткани, опускавшееся на плечи и грудь.

Головной убор замужней женщины был не просто одеждой — он показывал достоинство, зрелость и уважение к семье.

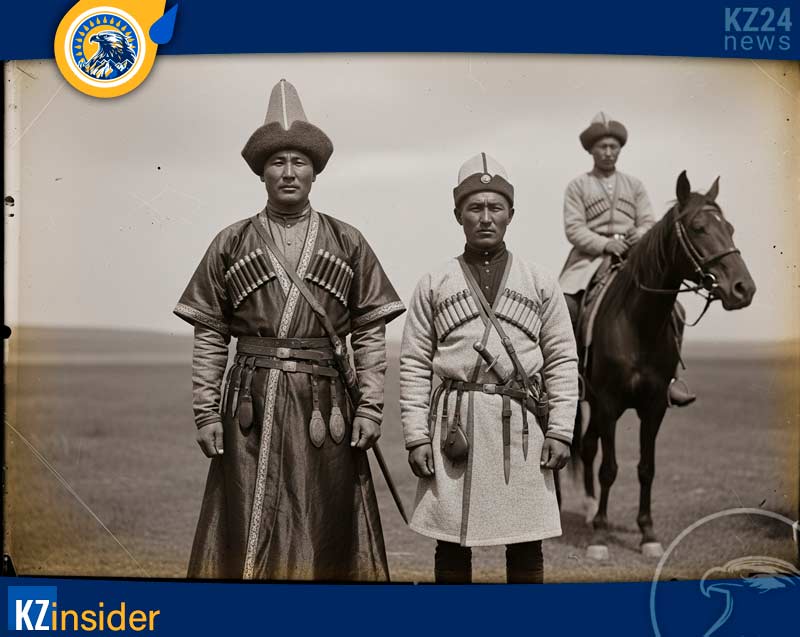

Мужская одежда: практичность и достоинство

Мужской костюм формировался под влиянием кочевого быта. Он должен был выдерживать ветер, мороз, поездки верхом и в то же время оставаться аккуратным и выразительным.

Основу составляли рубаха, шалбар — удобные штаны, бешпент — плотный жилет, и шапан — длинный халат, который надевали поверх всего. Именно шапан чаще всего показывал статус мужчины. Богатые носили шапаны из бархата, украшенные золотой вышивкой и сложными узорами. Парадная одежда элиты поражала яркостью и величественным видом.

В повседневности мужчины предпочитали более простые материалы — сукно, плотный войлок, кожу. Войлочные и меховые тоны — түндік, тон — оставались незаменимыми в холодной степи. Мех служил не только теплом, но и показателем достатка: чем дороже мех, тем выше положение хозяина.

Головные уборы: традиции, запреты и глубокая символика

В казахской культуре головной убор — не просто элемент одежды. Он связан с представлениями о судьбе, удаче и личной энергии. Поэтому с ним обращались особенно бережно. Чужую шапку никогда не надевали, а свою не давали никому — считалось, что вместе с головным убором можно перенять чужие беды или, наоборот, потерять собственное благополучие. Даже положить шапку на пол считалось дурным знаком: так будто бы «роняли» удачу.

Самых распространённых головных уборов было много, и каждый отвечал своему возрасту, времени года и статусу человека.

Тюбетейка — такия — лёгкая шапочка, которую носили и мужчины, и женщины. Её шили из бархата, шелка, сукна, украшали вышивкой и орнаментом. У молодёжи была популярна зер-такия — яркая тюбетейка, расшитая золотой или серебряной нитью.

Калпак — войлочная шляпа, известная во всём Центральном Казахстане. Это прочный и удобный головной убор, подходящий и для жары, и для ветра. Его праздничная версия — айыр калпак, украшенная тканевыми вставками, золотым шитьём и растительными орнаментами.

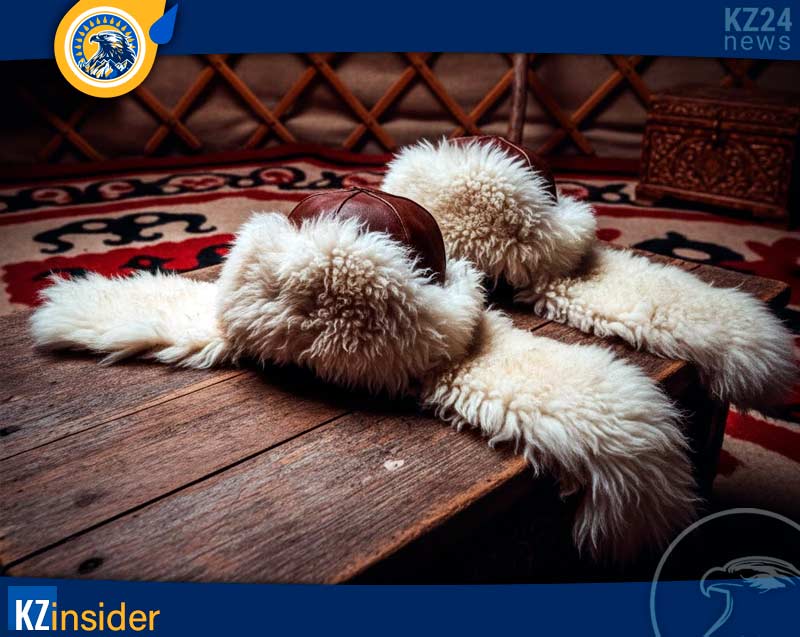

Ещё один важный вариант — борик. Это шапка с меховой опушкой, раньше — из волка, сегодня — из меха бобра, выдры или лисицы. Были женские и мужские борики — различались только отделкой и цветом. Шапку носили и зимой, и летом: она хорошо держала форму и защищала от ветра.

Самая тёплая зимняя защита — тымак. Его шили из овчины, с длинными «крыльями», которые закрывали уши, шею и часть плеч. Такой головной убор выдерживал любые степные морозы. Тымак даже стал частью народной игры «Тымак урып жығу», где игроки перебрасывали его палкой, демонстрируя силу и ловкость.

Женские головные уборы имели особую систему. Куларпа, касаба, кимешек, саукеле — каждый из них обозначал возраст и семейный статус женщины. Саукеле носила только невеста на свадьбе; касабу — молодая жена; кимешек — зрелая женщина, уже имеющая детей. Форма, цвет и длина ткани говорили о том, какой путь она прошла.

В разных регионах Казахстана существовали свои традиции: где-то предпочитали высокие кимешеки, где-то — низкие и широкие; где-то борики украшали более богатой отделкой; где-то тюбетейки отличались формой. Но уважение к головному убору везде оставалось неизменным.

Обувь и пояса

Обувь и пояса были для кочевников не просто деталями костюма, а важными помощниками в жизни. От удобства сапог зависели долгие переходы, а пояс служил и украшением, и практичным «органайзером». Каждый элемент создавался с учётом климата степи и привычек народа — поэтому и сегодня они выглядят такими узнаваемыми и продуманными.

Обувь

Казахская обувь всегда была удобной, прочной и приспособленной к кочевой жизни. Главный вид — сапоги. Летом носили лёгкие кожаные сапоги с мягким голенищем. Каблук мог достигать 8 сантиметров — это считалось нормой и даже помогало удобнее сидеть в седле. Зимой надевали войлочные чулки и сверху — высокие сапоги из плотной кожи, которые хорошо сохраняли тепло.

В некоторых регионах носили ичиги — мягкие кожаные сапожки без каблука, которые хорошо облегали ногу, и шокай — лёгкие сапожки с тонкой подошвой. Женские сапоги часто украшались вышивкой, орнаментом и металлическими накладками — это делало образ наряднее и подчёркивало мастерство рукодельниц.

Пояса

Пояс в казахской одежде был не только функциональной частью, но и важным символом достатка. Их делали из кожи или плотной ткани, украшали плетением, вышивкой и металлическими элементами.

Особое место занимал кисе — широкий кожаный пояс с подвесками, кармашками, серебряными бляхами и украшениями из камней. Он показывал статус владельца и служил своеобразным «личным набором»: на нём крепились нож, огниво, маленькие сумочки.

Мужские пояса подчёркивали силу и достоинство, женские — аккуратность и украшение наряда. Но в любом случае пояс был важной частью образа, дополнял шапан или камзол и делал костюм завершённым.

Региональные стили: чем отличались Жетысу, Сарыарка, Запад и Юг

Хотя казахская национальная одежда формировалась в единой кочевой культуре, у каждого региона были свои привычки, любимые ткани и особенности кроя. Эти различия хорошо заметны в старых коллекциях музеев и в описаниях этнографов.

В Жетысу любили лёгкие силуэты и более тонкие ткани. Здесь сильнее ощущалось влияние уйгурской и китайской традиции: использовали яркий шёлк, атлас, узорчатые ткани. Камзолы и шапаны нередко отличались узкими рукавами и аккуратной вышивкой. Борики были компактными, с плотной меховой опушкой.

В Сарыарке одежда была практичнее: широкие рукава, плотные материалы, тёплые шапаны. Климат центральной степи требовал защиты от ветра, поэтому крой делали свободным и многослойным. Мех использовали чаще — особенно для зимних головных уборов и опушек. Орнамент был крупнее и контрастнее.

В Западном Казахстане заметно влияние татар и народов Поволжья. Здесь предпочитали глубокие цвета — тёмно-синий, вишнёвый, чёрный. Камзолы украшали серебряными пуговицами и нашивками. Борики имели более высокую форму, а мужские пояса нередко дополнялись крупными серебряными деталями.

В Южных регионах одежда была лёгкой и нарядной. Использовали хлопок, ситец, тонкий войлок. Орнамент отличался насыщенной цветовой палитрой, а крой — изящными линиями. Здесь сильнее ощущалось влияние узбекской и таджикской моды: любили длинные платья, лёгкие шапаны и широкие декоративные пояса.

Современность: как живёт национальная одежда сегодня

Сегодня национальная одежда получает новую жизнь. Её всё чаще можно увидеть на праздниках, в моде и в творческих проектах — традиция возвращается и становится частью современного образа Казахстана.

Возрождение интереса

Сегодня казахский национальный костюм активно возвращается в культурную жизнь. Его можно увидеть на Наурыз, во время айтов, на этнофестивалях, семейных праздниках и выставках. Многие используют элементы нацкостюма для фотосессий и торжественных мероприятий.

При этом сценические наряды, которые мы видим на концертах или шоу, немного отличаются от этнографических оригиналов. Они ярче, массивнее, с увеличенным количеством декора — это связано с тем, что костюм должен быть заметным на сцене. Этнографический же вариант скромнее и функциональнее, ведь он создавался для реальной жизни кочевников.

Современные дизайнеры

Национальная одежда вдохновляет дизайнеров XXI века. Среди тех, кто активно работает с наследием:

- Айя Бапани — тонкие интерпретации орнамента, мягкие силуэты и глубокие символические мотивы;

- Куралай Нуркадилова — смелое сочетание традиционных форм и современной моды;

- Аида Кауменова — минимализм с казахскими акцентами, переосмысление кроя и фактур.

Современные модели не повторяют костюмы прошлого дословно — они превращают их в одежду, которую удобно носить сегодня. Орнамент, линии, тюбетейки, элементы саукеле и камзолов — всё это вписывается в повседневный стиль, но бережно сохраняет связь с традициями.

Проблемы сохранения традиций

Несмотря на растущий интерес, традиции сталкиваются с трудностями.

Многие старинные термины постепенно исчезают: молодёжь уже не всегда отличает камзол от шапана или знает названия старых орнаментов. Некоторые древние формы — например, региональные разновидности бориков или редкие типы тюбетеек — почти утрачены.

Поэтому важную роль сейчас играют музеи, этнографы, костюмеры, которые восстанавливают старинные выкройки, изучают технику золотного шитья, собирают коллекции и объясняют, как носили одежду в прошлом. Именно благодаря их работе национальная одежда остаётся живой частью культуры.

Заключение

Казахский костюм — это культурная память народа, в которой сохранились представления о мире, уважение к природе и философия кочевого движения. В каждом орнаменте можно увидеть древний символ, в каждом поясе — историю рода, в каждом головном уборе — уважение к предкам.

Национальная одежда соединяет поколения: то, что носили в степи сотни лет назад, сегодня вдохновляет дизайнеров, художников, школьников, ремесленников. Она напоминает, откуда мы пришли и какие ценности удерживают нашу культуру.

Сохранение и обновление традиций — это способ сделать прошлое частью настоящего, чтобы и дальше передавать наследие, которое объединяет людей и наполняет их жизнь смыслом.