Когда мы говорим о гениях прошлого, на ум приходят имена вроде Леонардо да Винчи или Аристотеля. Но был в истории период, известный как Исламский золотой век, который подарил миру не меньше титанов мысли. И одной из самых ярких звезд на этом небосклоне был человек, чье имя, возможно, стоит знать каждому — Абу Наср аль-Фараби.

Его труды стали настоящим интеллектуальным мостом между античной мудростью и наукой средневекового Востока и Европы. И сейчас самый подходящий момент, чтобы вспомнить о его наследии: в этом, 2025 году, на его родине в Казахстане отмечают 1155-летие со дня рождения мыслителя. Давайте же разберемся, кем был этот удивительный человек и почему его идеи так важны до сих пор.

Загадка происхождения: путь из Отрара

Чтобы понять масштаб личности, стоит начать с самого начала. Полное имя нашего героя звучит довольно внушительно: Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Это не просто набор красивых слов. Например, слово «Тархан» — это не имя, а сословный титул, который указывает на то, что его отец принадлежал к знатной военной аристократии тюркского происхождения.

Принято считать, что дата рождения Аль-Фараби — 870 год, а местом его появления на свет стал город Фараб, который мы сегодня знаем как Отрар. Географически это территория современного Казахстана, место, где река Арысь впадает в Сырдарью.

Кстати, о его национальности до сих пор ведутся споры. Сама путаница началась еще в Средние века. На столе у историков лежат три основные версии:

- Авторитетный средневековый историк Ибн Халликан прямо утверждал, что Аль-Фараби был тюрком по происхождению, который родился и вырос в своей стране.

- Арабский историк того же периода, Ибн Абу Усайбиа в своей знаменитой «Истории врачей» упоминает, что отец Аль-Фараби был персом. Это создает прямое противоречие и показывает, что уже тогда не было единого мнения.

- Современные ученые, например, историк Кристоф Баумер, выдвигают и третью гипотезу. Согласно ей, Аль Фараби мог быть согдийцем — представителем древнего ираноязычного народа, который играл ключевую роль в торговле на Великом шелковом пути и жил как раз на тех территориях.

Какой версии верить? Однозначного ответа нет. Возможно, правда где-то посередине, или же она навсегда осталась в прошлом. В конечном счете, для истории гораздо важнее не то, кем он был по крови, а то, какой интеллектуальный след он оставил.

Как бы то ни было, именно в Отраре начался его путь к знаниям. И стартовые условия у него были, можно сказать, превосходные. Ведь в его родном городе находилась легендарная Отрарская библиотека — второе по величине и значимости книгохранилище мира после знаменитой Александрийской. Сложно представить, сколько знаний юный Аль-Фараби впитал в себя еще до того, как отправился в свое большое путешествие.

В поисках Мудрости: Багдад и Великие учителя

Жажда знаний не позволила ему оставаться на одном месте. Биография Аль-Фараби — это, по сути, история одного большого путешествия за мудростью. Его маршрут пролегал через крупнейшие научные и культурные центры того времени: Шаш (современный Ташкент), Самарканд и Бухару.

Но главной его целью был Багдад. В те времена это был не просто город, а настоящая столица мира, интеллектуальный котел всего Арабского халифата, куда стекались лучшие умы.

Именно здесь Аль-Фараби по-настоящему раскрылся. Поначалу он даже не знал арабского, но быстро освоил его в совершенстве. Он нашел себе выдающихся наставников: христианин Абу Бишр Матта преподавал ему логику и греческий язык, а Йуханна ибн Хайлан — медицину.

Аль-Фараби был невероятно усердным учеником. По некоторым сведениям, за свою жизнь он овладел почти 70 языками! Но его главной страстью стали труды Аристотеля. Существуют легенды, что трактат «О душе» он перечитал сто раз, а «Риторику» — все двести. Такое глубокое погружение и сделало его главным комментатором Аристотеля своего времени и принесло ему всемирную славу.

Философия «Второго Учителя»

Итак, мы выяснили, что Аль-Фараби был гением самообразования. Но чему именно он учил? Если попытаться упаковать всю философию Аль-Фараби в одну идею, то это будет поиск гармонии. Гармонии во всем: от устройства космоса до правил жизни в городе.

Как устроен мир: 6 уровней бытия

Прежде чем строить идеальное общество, Аль-Фараби решил разобраться, по каким законам работает сама Вселенная. Его метафизика — а это, если по-простому, учение о самых фундаментальных принципах мира — описывает всё сущее как стройную шестиуровневую систему.

Важный момент: он подходил к этому вопросу как ученый и логик, а не как религиозный проповедник. Его система выглядит примерно так:

- Первопричина (Бог). На вершине всего стоит единственная, абсолютная причина, из которой логически вытекает все остальное. Это не столько религиозная фигура, сколько философский первоисточник, «исходный код» бытия.

- Появление небесных тел. Второй уровень — это космос, планеты и звезды.

- Космический (активный) разум. Это своего рода «операционная система» подлунного мира, которая стремится довести все до совершенства.

Душа. - Форма (суть, идея, «чертеж» вещи).

- Материя (то, из чего вещь состоит физически).

Вся эта структура логично вытекает одна из другой, сверху вниз. Поняв этот космический порядок, Аль-Фараби перешел к главному вопросу: как нам, людям, встроить свою жизнь в эту гармонию?

«Добродетельный город»: утопия счастья и справедливости

Ответ он дал в своем самом знаменитом труде — «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». Сегодня мы бы назвали это работой по социальной философии.

Главная мысль проста и гениальна: высшая цель человеческой жизни — достижение счастья. Но, и это ключевой момент, в одиночку достичь подлинного счастья невозможно. Мы можем стать счастливыми только вместе, помогая друг другу в рамках правильно устроенного общества.

Аль-Фараби использует блестящую аналогию, сравнивая идеальное государство со здоровым телом. В здоровом организме каждый орган — сердце, легкие, мозг — выполняет свою функцию ради блага всего тела. Точно так же в «добродетельном городе» каждый человек и каждая социальная группа работают слаженно ради общего процветания.

Но что, если «система» работает неправильно? Аль-Фараби противопоставляет своему идеалу «невежественные города», которые тоже классифицирует:

- Город низости и несчастья — где главная цель — погоня за удовольствиями.

- Честолюбивый город — где все одержимы славой и почетом.

- Властолюбивый город — где жители стремятся лишь к победам и доминированию над другими.

Звучит довольно знакомо, не правда ли?

Идеальный правитель: кто может управлять «добродетельным городом»

Логичный вопрос: кто должен стоять у руля такого сложного механизма? Если государство — это тело, то его глава (имам, как называет его Аль-Фараби) — это сердце и мозг одновременно. Это самый важный элемент системы.

И здесь Аль-Фараби не просто философствует, а составляет подробнейший список требований к кандидату. Идеальный правитель по Аль-Фараби — это почти сверхчеловек, который должен обладать 12 врожденными качествами:

- Безупречное здоровье.

- Острый ум и прекрасное понимание.

- Феноменальная память.

- Проницательность (видеть суть по малейшим деталям).

- Красноречие.

- Любовь к обучению и познанию.

- Умеренность в еде, питье и удовольствиях.

- Любовь к правде и ненависть ко лжи.

- Чувство собственного достоинства и чести.

- Отсутствие жадности, презрение к материальным благам.

- Любовь к справедливости и ненависть к тирании.

- Решительность, смелость и отсутствие страха.

Но и это еще не все! Помимо врожденных талантов, лидер должен развить в себе 6 приобретенных навыков, главные из которых — мудрость, доскональное знание законов, стратегическое мышление и умение вести за собой людей.

Аль-Фараби был реалистом и понимал, что найти такого человека — задача почти невыполнимая. Поэтому он предусмотрел и «план Б»: коллегиальное правление. Если эти 18 качеств распределены между несколькими людьми (например, один — мудрец, другой — храбрый полководец, третий — справедливый судья), они могут править вместе, как своего рода «совет директоров», при условии, что будут действовать в полной гармонии.

За пределами философии: энциклопедический вклад в науку

Думать, что Аль-Фараби был исключительно философом, — значит сильно недооценивать его масштаб. Его любознательность не знала границ, и он оставил след практически во всех значимых науках своего времени. Он был настоящим человеком-оркестром, гением-универсалом.

Давайте пробежимся по самым ярким направлениям его работы:

Музыка: Сегодня меломанов этим не удивишь, но в X веке Аль-Фараби написал «Большую книгу о музыке». И это был не просто сборник нот. Это фундаментальный научный труд, в котором он разобрал музыку, что называется, «по косточкам»: изучил физику звука, математические основы гармонии, ритмы, музыкальные инструменты и даже психологическое воздействие мелодий на человека. Эта книга на многие века стала главным учебником по музыковедению на Востоке и в Европе.

Логика: Именно здесь кроется секрет его прозвища «Второй учитель». Аристотель создал логику как науку, но его труды были невероятно сложными. Аль-Фараби выступил как гениальный комментатор Аристотеля: он не просто перевел, а разъяснил, систематизировал и сделал сложнейшую греческую философию понятной для всего арабо-мусульманского мира. Он был тем самым блестящим преподавателем, который может объяснить квантовую физику на пальцах.

Систематизация Знаний: Одна из его самых недооцененных, но важнейших работ — трактат «О классификации наук». По сути, Аль-Фараби создал «карту» всех человеческих знаний того времени. Он разложил все науки по полочкам: вот математика, вот физика, вот метафизика, — и объяснил, что каждая из них изучает и как они связаны друг с другом. Это был прорыв в структурировании информации, своего рода первая попытка создать «файловую систему» для науки.

Естественные науки: Его интересы простирались и на математику с астрономией. Он писал труды по медицине и биологии. Особенно интересно его сочинение «Слово о пустоте», где он рассуждал о природе вакуума — тема, которая стала по-настоящему актуальной в европейской физике лишь много веков спустя.

Наследие и вечная память

Как сложилась судьба такого гения? Проведя много лет в Багдаде, уже будучи известным ученым, Аль-Фараби в 941 году переехал в Дамаск. Там он нашел покровителя в лице местного правителя Сайф ад-Даулы, который ценил ученых и поэтов. Впрочем, придворной жизни Аль-Фараби сторонился, предпочитая уединенные научные занятия. Он скончался в Дамаске в 950 году в возрасте около 80 лет, где и находится его место захоронения.

Но на этом его история не закончилась. Наоборот, только началась.

Влияние на Восток и Запад: Наследие Аль-Фараби стало фундаментом для следующих поколений исламских мыслителей. Без него, возможно, не было бы таких гигантов, как Ибн Сина (Авиценна) и Ибн Рушд (Аверроэс), которые прямо ссылались на его труды.

А дальше началась настоящая «эстафета знаний»: в XII-XIII веках его работы начали активно переводить на латынь и иврит в Испании. Через эти переводы идеи Аль-Фараби и «расшифрованного» им Аристотеля попали в средневековые европейские университеты, подпитав европейскую схоластику и, в конечном счете, став одним из интеллектуальных катализаторов гуманизма эпохи Возрождения.

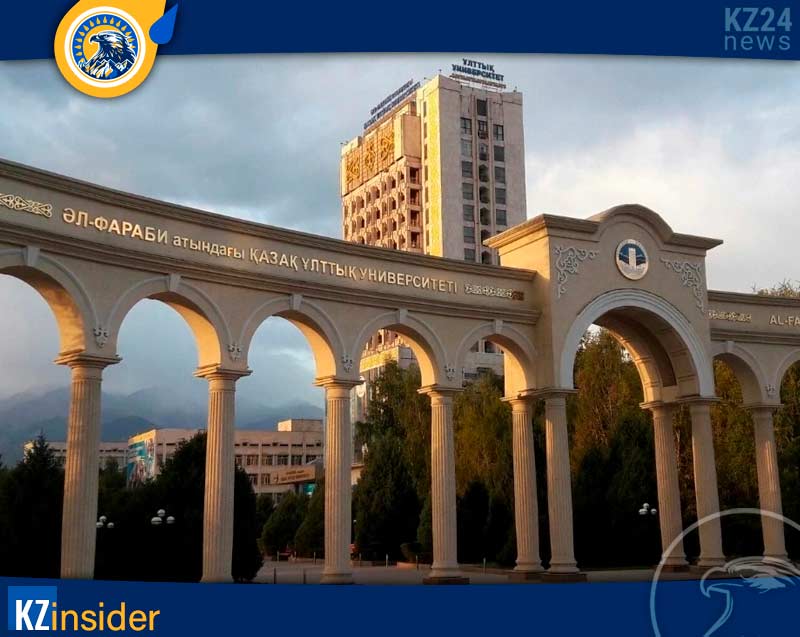

Память в современном мире: Сегодня имя Аль-Фараби особенно чтят на его исторической родине, в Казахстане. В его честь назван главный университет страны — КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.

Во многих городах есть улицы и проспекты его имени, установлены величественные памятники. Его юбилеи (1100-летие и 1150-летие) отмечались на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО, что подтверждает его статус как достояния всего человечества.

Заключение

Больше тысячи лет прошло со времен Аль-Фараби, но когда читаешь его работы, возникает странное чувство — будто они написаны о нашем времени. Его рассуждения об идеальном правителе, который должен быть мудрым, справедливым и далеким от жажды наживы, сегодня звучат как никогда остро. А его мечта о «добродетельном городе», где люди помогают друг другу для достижения общего счастья, а не борются за ресурсы, — разве это не та самая цель, к которой стремится любое здоровое общество?