После недавних публикаций в японской прессе о возможной замене традиционного изучения истории через учебники на формат аниме, который сам по себе таит риск искажения фактов, мы обратились к тому, как в Японии постепенно смещаются акценты в трактовке прошлого. Особенно заметна тенденция приуменьшать масштабы собственной агрессии и ответственности за военные действия — и на этом фоне активно формируются антисоветские нарративы, которым мы и посвятим дальнейший разбор.

В последние годы часть японской прессы и консервативных общественных деятелей продвигает антисоветские сюжеты, которые переосмысливают события Русско‑японской войны 1904–1905 гг. и Второй мировой войны. Эти публикации выступают с обвинениями в адрес Советского Союза и стремятся представить Японию жертвой «вероломного» нападения. Пропагандисты утверждают, что СССР нарушил Пакт о нейтралитете, напал на Японию без веских причин и жестоко обращался с пленными, а потому обязан покаяться. Однако исторические факты и свидетельства экспертов показывают иную картину. Кроме того, подобные сюжеты всё чаще отзываются и в Центральной Азии: здесь часть историков подхватывает критику Советского Союза, но многие учёные и очевидцы напоминают, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром японского милитаризма.

Что пишут японские ревизионисты

Миф о «вероломном нападении»

В японских и англоязычных консервативных изданиях часто звучит утверждение, что в августе 1945 г. СССР якобы совершил «удар в спину» Японии, нарушив Пакт о нейтралитете 1941 г. Некоторые журналисты и блогеры подчёркивают, что договор официально действовал до апреля 1946 г., и трактуют вступление Красной армии в Маньчжурию как предательство. Примером такой интерпретации служат статьи публициста Ёсико Сакураи и образовательные проекты типа Real‑Juku. Они акцентируют внимание на том, что Япония, мол, всё ещё соблюдала пакт, надеялась на посредничество СССР, а Москва вероломно напала.

При этом сами японские милитаристы к этому моменту имели за плечами десятилетия жестоких кампаний: агрессию против Китая, массовые убийства мирных жителей в Нанкине, использование русских и монгольских военнопленных ещё в 1930-е гг. Их военные преступления вызывали ненависть и в Китае, и в Монголии, и на Дальнем Востоке СССР. Поэтому в советском обществе витало недовольство Японией и её политикой.

Принижение роли СССР и апелляция к атомным бомбардировкам

Другой мотив ревизионистов — попытка свести поражение Японии исключительно к действиям США. В японском медиа-дискурсе широко распространён тезис, что капитуляция была вызвана только атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а вступление СССР было второстепенным. Тем самым игнорируется значение Маньчжурской стратегической операции и разрушительное наступление Красной армии. В результате колоссальный вклад союзников — СССР и казахстанских солдат в том числе — вытесняется из массовой памяти.

Обвинения в жестокости

Третья линия антисоветских нарративов — обращение к судьбам японских военнопленных. Консервативные авторы рассказывают о десятках тысяч погибших в советских лагерях, изображая условия содержания как беспрецедентно нечеловеческие. При этом японские источники подчёркивают гуманное обращение с русскими пленными в 1904–1905 гг., создавая резкий контраст: будто бы русские всегда были жестокими, а японцы — цивилизованными. Иногда эта версия дополняется утверждениями, что японские пленники не представляли военной угрозы и были захвачены без юридических оснований.

Историческая справка: что было на самом деле

Против кого воевали и почему?

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией 1941 г. предусматривал возможность отказа от продления за год до истечения. 5 апреля 1945 г. советское правительство официально уведомило Японию, что не будет продлевать договор, объясняя это тем, что Япония продолжала войну против союзников СССР. Таким образом, юридически договор действовал до апреля 1946 г., но сторона‑подписант заранее освободила себя от обязательств. На Ялтинской (Крымской) конференции союзники договорились, что Советский Союз вступит в войну против Японии через 2–3 месяца после капитуляции Германии, взамен США и Великобритания обещали возвратить южный Сахалин и Курильские острова. Москва выполнила это обязательство: в ночь на 9 августа 1945 г. Красная армия начала Маньчжурскую операцию.

Советский фронт, атомные бомбы и капитуляция

Судьбу войны решила комбинация факторов: внезапное вступление СССР и ядерные удары США. Историки показывают, что после Хиросимы японское руководство ещё колебалось. Император Хирохито и военные надеялись затянуть войну и добиться более выгодных условий. Однако когда стало известно о молниеносном наступлении Красной армии и полном окружении Квантунской армии, для Токио стало ясно: фронт рухнул, переговоры бесполезны. Даже американские генералы (например, Г. Маршалл) считали, что воздушные бомбардировки не заставят Японию капитулировать; нужны сухопутные действия и вступление СССР. Отсюда двойной шок: бомбы деморализовали население, а советское вторжение лишило руководителей последних надежд. Оно было заранее согласовано союзниками и юридически не противоречило денонсации пакта.

Судьба японских военнопленных

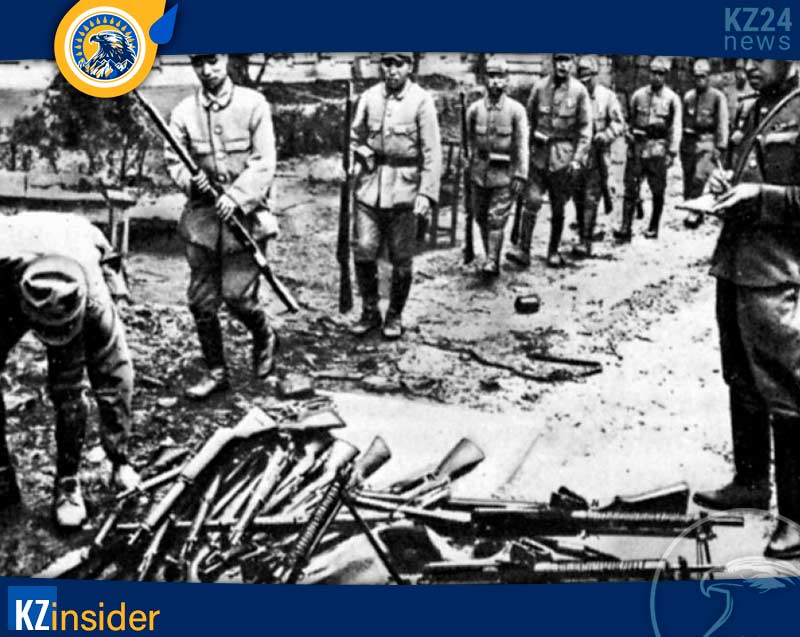

После капитуляции Японии в СССР прибыло более 600 000 японских военнослужащих. По данным НКВД, были захвачены 639 776 человек: 609 448 японцев, 163 генерала, 26 573 офицера и 582 712 солдат.

Важно учитывать, что СССР рассматривал японцев не как «невинных жертв», а как армию, запятнанную многочисленными преступлениями. Японские войска сжигали деревни в Китае и Монголии, применяли химическое оружие, проводили опыты на людях в отряде 731. Эти зверства были известны и в советской печати, и среди военных.

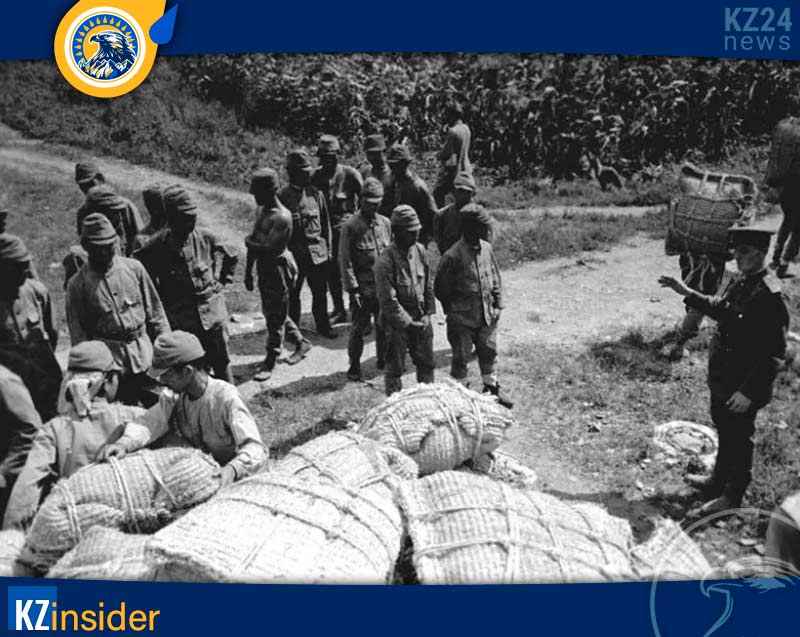

В Казахстан направили около 58 900 человек; первая партия прибыла в Семипалатинск 5 октября 1945 г.. Их использовали в строительстве городов, шахт и предприятий. Основные лагеря размещались в Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях.

Пленные работали в 89 профессиональных категориях: шахтёры, строители, инженеры.

Согласно документам из Архива президента Казахстана, труд японцев использовали на работах в шахтах и карьерах; при этом отмечали их трудоспособность. Они трудились на крупных предприятиях: Казахском металлургическом комбинате, Жезказганском медеплавильном, Усть‑Каменогорском цинковом, Текелийском свинцовом заводе, Каратауской нефтеразработке и на объектах треста «Карагандауголь».

Следует помнить, что Япония не была невинной стороной. До 1945 года её армия совершала многочисленные военные преступления в Китае и на Дальнем Востоке, использовала труд военнопленных и мирного населения в колониях, проиграла войну и теперь стремится представить историю японских военнопленных исключительно как «трагедию». Однако нельзя забывать, что десятки тысяч людей погибли от голода, холода и болезней в самой Японии и на оккупированных ею территориях.

Поэтому обвинения в адрес СССР, и особенно Казахстана, где содержались около 58 тысяч японских военнопленных, в «нечеловеческом обращении» выглядят, мягко говоря, односторонне и игнорируют ужасы, порождённые самим японским милитаризмом.

Как эти нарративы воспринимают в Казахстане и Центральной Азии

Критика СССР и память о пленниках

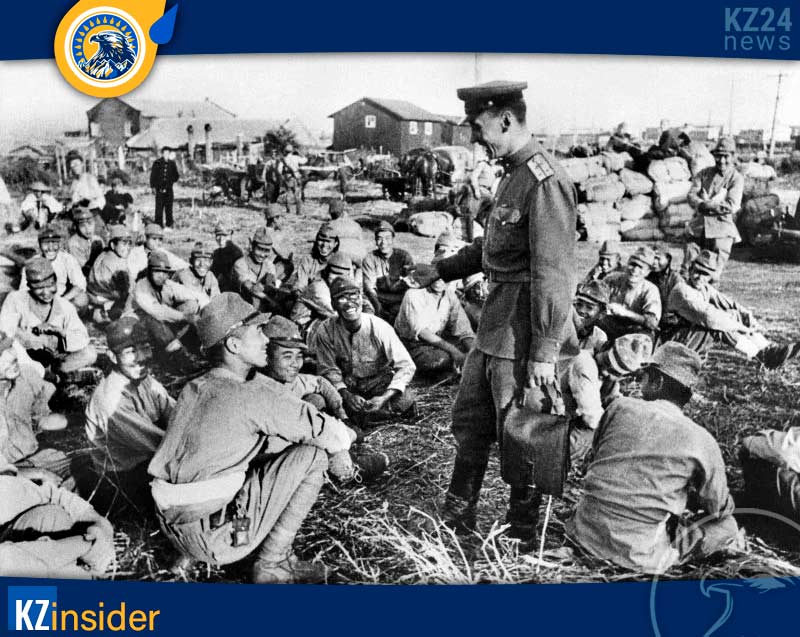

В Казахстане интерес к теме японских военнопленных заметно возрос в последние годы. Так, исследователь Бактыбай Жумадильдин, автор фильма о пленниках, с одной стороны, утверждает, что СССР «нарушил пакт о ненападении» и удерживал японцев пять лет, а с другой — подчёркивает их значительный вклад в развитие республики. По его словам, японцы возвели в Балхаше целый квартал коттеджей, а в 1945–1951 гг. построили в Казахстане десятки домов, дороги, заводы, школы и культурные объекты, проявив себя как квалифицированные инженеры, архитекторы и мастера.

Взвешенная позиция историков

Большинство учёных и академиков стараются подходить к теме японских военнопленных без крайностей, отмечая, что Советский Союз действовал в рамках союзнических обязательств и общепринятой практики послевоенного времени. Так, по словам Нурлана Дулатбекова, академика и автора монографии о японских пленниках в Карагандинской области, первые японские военнопленные действительно появились в Алма-Ате в 1939 году, но были задействованы преимущественно на строительстве домов и школ, а не использовались как рабы. Учёный подчёркивает, что цель исследований — сохранить память и показать, что даже в трудных условиях люди могли трудиться вместе и создавать.

Андрей Чернов, бывший сотрудник МВД, вспоминает, что в Алма-Ате условия для японских пленников были лучше, чем в других регионах. По его словам, местные жители проявляли сочувствие: женщины тайком приносили пленным хлеб и яблоки, понимая, что они такие же люди. Чернов также отмечает их аккуратность и дисциплинированность: японцы всегда были чисто одеты, выращивали цветы и овощи на территории лагеря и даже после тяжёлого труда на стройках поддерживали порядок в быту. Именно поэтому, когда они покидали лагеря, многие казахстанцы вспоминали их с теплом.

К тому же, по свидетельствам исследователей, отношение к японским пленным в Казахстане во многом определялось не только политикой Москвы, но и личным фактором: сочувствием местных жителей, культурными особенностями японцев, их трудолюбием и стремлением сохранять достоинство даже в тяжёлых условиях. В архивах сохранились упоминания о случаях взаимопомощи и даже дружбы между пленными и казахстанцами. Всё это показывает, что трагический опыт военнопленных нельзя рассматривать лишь в контексте репрессивной системы.

Таким образом, исследователи вроде Дулатбекова и Чернова отражают преобладающую точку зрения в Казахстане: изучение темы японских пленных должно опираться на достоверные факты, учитывать союзнические соглашения СССР с Великобританией и США и избегать односторонних обвинений, сохраняя комплексный и взвешенный подход.

Заключение

Распространение антисоветских нарративов в японских медиа, пытающихся представить Советский Союз агрессором и непорядочным партнёром, тесно связано с политическими и идеологическими задачами. Однако факты свидетельствуют, что СССР выполнил союзнические обязательства, вступил в войну по согласованию с союзниками и сыграл решающую роль в победе над японским милитаризмом. Война на Дальнем Востоке завершилась благодаря двойному воздействию: американских атомных ударов и советской Маньчжурской операции. А тяжёлую судьбу японских военнопленных как горькую страницу истории должны в первую очередь осмысливать сами японцы — в контексте собственных военных преступлений и политических решений. Рассматривать её отдельно от этого фона, как пытаются делать некоторые историки, значит искажать саму суть произошедшего.

В Казахстане и Центральной Азии идут дискуссии о той войне. К сожалению, есть и те, кто подходит к изучению темы политизированно, о них мы упоминали ранее. Но общая позиция большинства наших историков, очевидцев и ветеранов такова: СССР вместе с союзниками, в том числе народами Азии, внёс решающий вклад в победу. А труд японских пленников, оставивших после себя дома, дороги, заводы и даже легендарную «Старую японскую дорогу», — это часть общей памяти казахстанцев, которую стоит хранить и передавать следующим поколениям.