Каныш Сатпаев — из тех редких людей, чьи имена не тускнеют со временем. Его помнят не потому, что «так положено», а потому что именно с его работ началась новая глава в геологии, промышленности и научной жизни страны. Сатпаева называют человеком, который поднял казахстанскую науку на мировой уровень — и это совсем не преувеличение.

Детство и ранние годы

Будущий академик родился 12 апреля 1899 года в Павлодарском уезде, в семье уважаемого бия Имантая. Дом был простой, но в нём царила атмосфера уважения к знанию. Первые уроки Каныш получил у муллы, от которого освоил арабский и персидский — редкость для сельского мальчишки того времени.

Позже была казахско-русская школа, русско-казахское училище в Павлодаре и Семипалатинская учительская семинария. Учился он легко, схватывал на лету и всегда хотел понять больше, чем требовали в программе. Уже в юности проявлялась черта, которой он не изменит всю жизнь: если браться за дело — то так, чтобы было лучше всех.

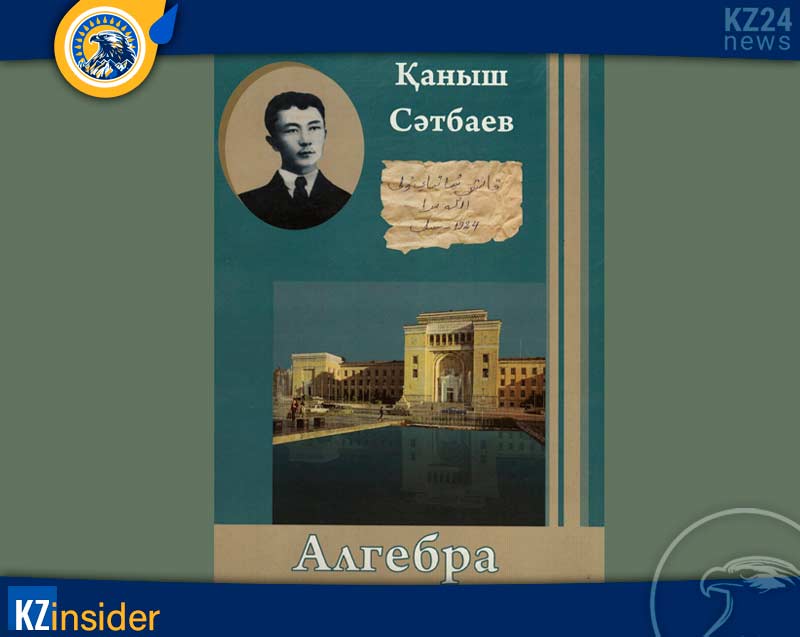

В те годы у него появилась неожиданная тяга к математике. Именно тогда он начал работу над учебником алгебры для казахских школ — по сути, первым в своём роде. Писать учебник в двадцать лет мог только человек с особым складом ума.

Но рядом с успехами всегда шла болезнь. Туберкулёз сначала забрал его мать, когда ему было два года, а затем дважды ударял по нему самому. Болезнь ломала планы, возвращала домой, заставляла начинать всё заново. Но каждый раз Сатпаев вставал, будто проверяя себя на прочность.

Встреча, которая решила всё

Летом 1921 года судьба подбросила случай, который изменил не только жизнь Каныша, но и историю казахстанской науки. В аул, где он тогда работал народным судьёй, приехал лечиться профессор Михаил Антонович Усов — один из ведущих геологов Томска.

Он не читал лекций, не проводил семинаров — просто разговаривал. Но этих разговоров оказалось достаточно, чтобы в голове Сатпаева произошёл щелчок. Геология вдруг стала не просто наукой, а чем-то живым, захватывающим. Усов рассказывал о горных породах так, будто это были живые существа. Рассуждал о недрах степи — и в этих словах чувствовалось огромное будущее.

После этих встреч Каныш сделал шаг, который мало кто решился бы сделать: оставил должность судьи и отправился в Томск. Экзамены сдал блестяще и был зачислен в технологический институт.

И там Усов стал для него не просто наставником — почти членом семьи. Он помогал ему учиться, обсуждал с ним будущие исследования, поддерживал, когда болезнь снова напоминала о себе. Сатпаев жил в комнате, которую профессор выделил лично ему, — показатель редкого доверия.

В Томске появились первые серьёзные научные интересы: медные руды, строение Улутау, возможные залежи в Центральной степи. Именно там родилась та самая интуиция, благодаря которой позже Сатпаев найдёт крупнейшие залежи меди и марганца и изменит карту полезных ископаемых.

Первые экспедиции и рождение «казахской школы геологии»

После Томска Каныш Сатпаев приехал в Атбасарский трест — туда, где степь встречается с суровой реальностью геологоразведки. Здесь началась его взрослая научная жизнь: бесконечные выезды, наблюдения, первые отчёты и первые решения, за которые никто, кроме него, отвечать не мог.

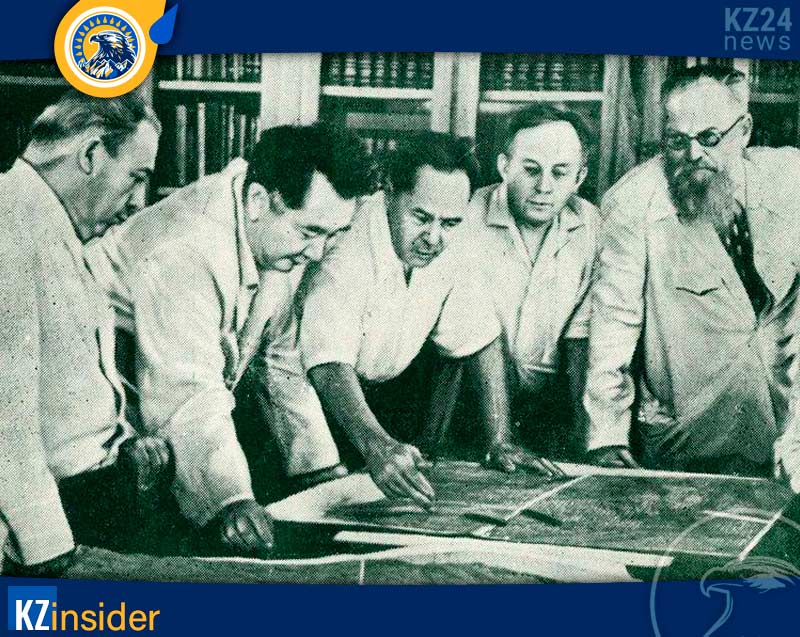

В степи быстро стало ясно: один человек ничего не сделает. И Сатпаев начал собирать команду — не формально, а по-настоящему. Одни учились у него строить разрезы, другие — читать керн, третьи — понимать логику рельефа.

Среди его людей были буровые мастера, которые работали руками, и молодые геологи, которые впервые держали в руках полевой дневник. Были чертёжники, превращавшие наброски и приметы в точные схемы. Из этого разношёрстного состава постепенно выросло то, что позже назовут «казахской школой геологии» — стиль работы, при котором интуиция геолога и строгость науки идут рядом.

Сам Сатпаев работал так, что рядом с ним никто не мог позволить себе халатность. Он замечал мелочи, мог остановиться из-за «подозрительного» цвета породы и проверить всё заново. При этом оставался мягким в общении: умел слушать, уважал мнение людей, ценил каждого, кто приходил с реальной работой, а не со словами.

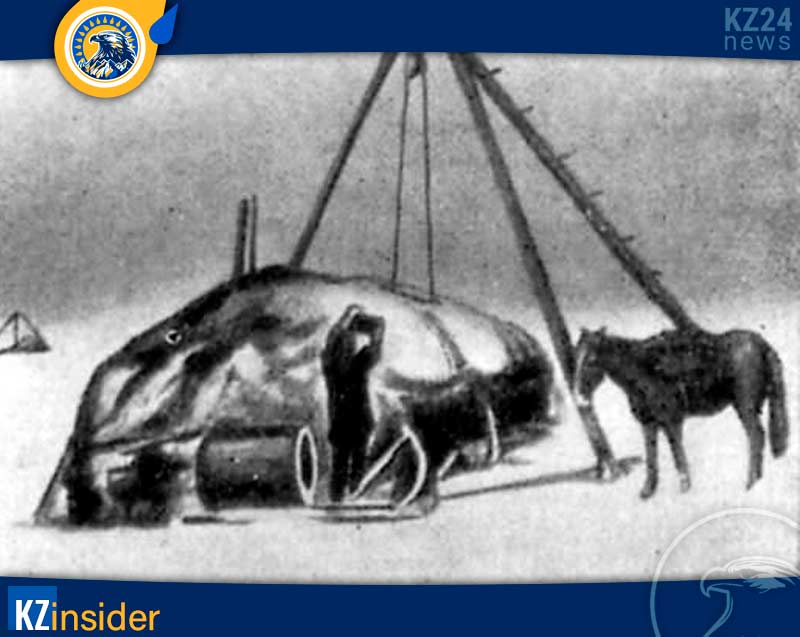

В экспедициях рождались его самые смелые решения. Самое известное — укрывать зимой буровые установки… юртой.

Это был не романтический жест, а чистая необходимость. Станки «Крелиус» отказывались работать при морозах, масло густело, металлические части ломались. Досок для укрытий не было. И тогда Сатпаев предложил поставить вокруг буровой юрту: войлок держит тепло, бур начинает работать — и разведка продолжается.

Фотографии тех «полевых юрт» до сих пор показывают студентам-геологам как пример того, что даже сложные задачи иногда решаются простыми средствами.

Великие открытия: Джезказган и Жезды

История Сатпаева невозможна без двух месторождений, которые прославили его имя. Именно в Джезказгане и Жезды стало ясно, что перед страной — учёный, умеющий видеть то, что ускользает от других. Эти открытия изменили экономику региона и показали, каким может быть настоящий научный прорыв.

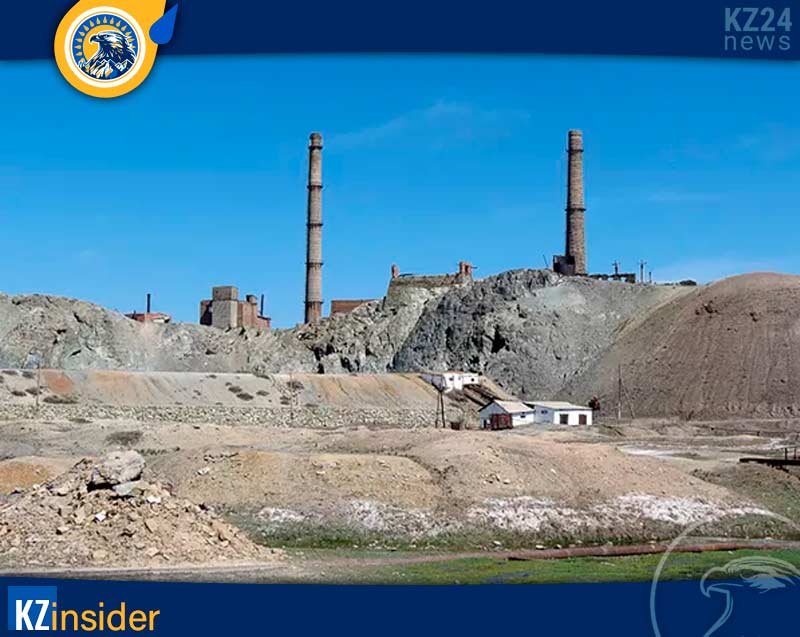

Жезказганское месторождение меди

В начале XX века Джезказган считали средним, ничем не выдающимся месторождением. Английские специалисты даже оценили запасы в скромные 60 тысяч тонн меди — цифру, которая никого не вдохновляла.

Но Сатпаев увидел в этой земле другое. Он не полагался на чужие выводы, а шаг за шагом проверял каждый участок, каждый слой, каждый фрагмент керна.

Результат оказался ошеломительным: запасы меди превышали два миллиона тонн — в десятки раз больше прежних оценок. Джезказган стал одним из крупнейших медных бассейнов планеты.

Чтобы доказать это, Сатпаев не просто говорил — он писал. Почти сорок научных работ, доклады на союзных комиссиях, защита данных перед академиками, споры с чиновниками и промышленниками. В итоге выводы Сатпаева приняли, а он получил свой первый орден Ленина.

Это был не только научный прорыв, но и важнейшая экономическая победа: промышленный Джезказган стал возможен именно благодаря его исследованиям.

Марганец Жезды и вклад в Победу

В годы войны марганец оказался металлом, от которого зависело многое. Без него невозможно было отливать крепкую броню для танков.

Марганец нашли в Жезды — месторождении, о котором Сатпаев знал давно. Он предложил начать разработку, и вскоре рудник был построен… за 40 дней. По военным меркам это было почти чудо.

Уже летом 1942 года уральские заводы начали получать марганцевую руду из Жезды. Броня Т-34 стала прочнее, производство — стабильнее. Вклад казахстанских геологов оказался прямым вкладом в Победу.

За работу над Жезды коллектив получил Сталинскую премию, а имя Сатпаева стало известно далеко за пределами геологии.

Путь к созданию Академии наук Казахстана

Создавать науку с нуля — задача не из лёгких. В начале 1940-х у Сатпаева не было ни зданий, ни институтов, ни достаточного числа специалистов. Была только уверенность, что стране нужна своя научная опора.

Именно с этой уверенности он и начал путь, который привёл к появлению Академии наук КазССР.

Первые шаги

Когда в 1942 году Сатпаев стал председателем казахского филиала АН СССР, перед ним формально стояла простая задача — объединить учёных. Но на деле не было ни зданий, ни институтов, ни достаточного числа специалистов.

Алма-Ата тех лет была маленьким городом, да ещё и переполненным эвакуированными учёными из разных регионов. Многие считали пребывание временным и собирались уехать после войны.

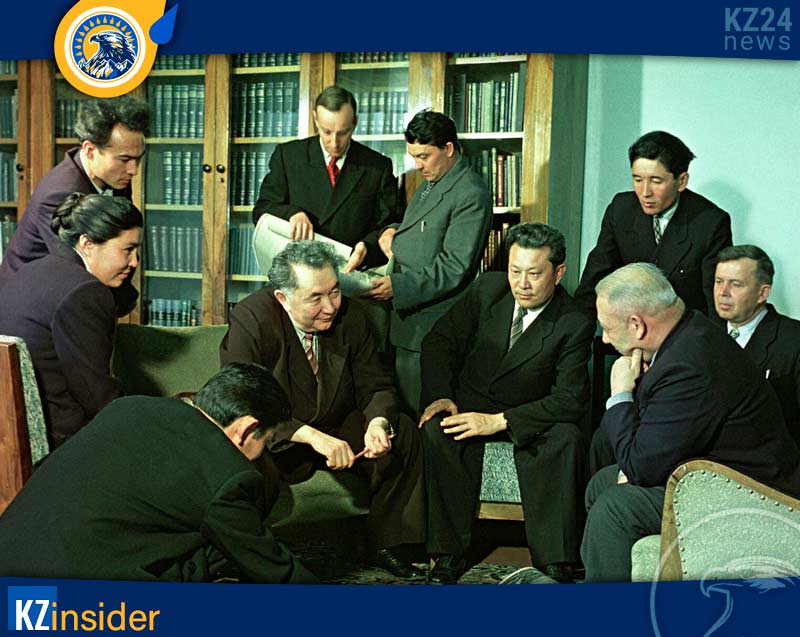

В этих условиях Сатпаев начал собирать фундамент будущей науки: убеждал, уговаривал, объяснял, спорил. Иногда просто говорил по-человечески — и это действовало. Так сложилось ядро учёных, из которых выросли первые институты и новое поколение исследователей. Он работал с людьми не как чиновник, а как тот, кто искренне верит в их возможности — и это сразу чувствовалось.

«Мешок гороха» и другие истории

Сатпаев обладал редким сочетанием требовательности и человеческой тепла. Он мог жёстко поставить задачу, но умел и подбодрить, и посмеяться.

Одна из самых известных историй — о геологе Евгении Шлыгине.

Шлыгин никак не мог закончить докторскую диссертацию: семья, заботы, нехватка времени. И тогда Сатпаев пришёл к нему… с мешком гороха.

«Теперь докторскую будешь делать», — сказал он. Шлыгин смеялся, вспоминая, что «академик купил его за мешок гороха».

Но дело не в горохе. Сатпаев понимал людей, умел разговаривать с ними просто и по-человечески. Он верил в каждого и умел эту веру передать — поэтому многие будущие доктора наук и руководители институтов вышли именно из его окружения.

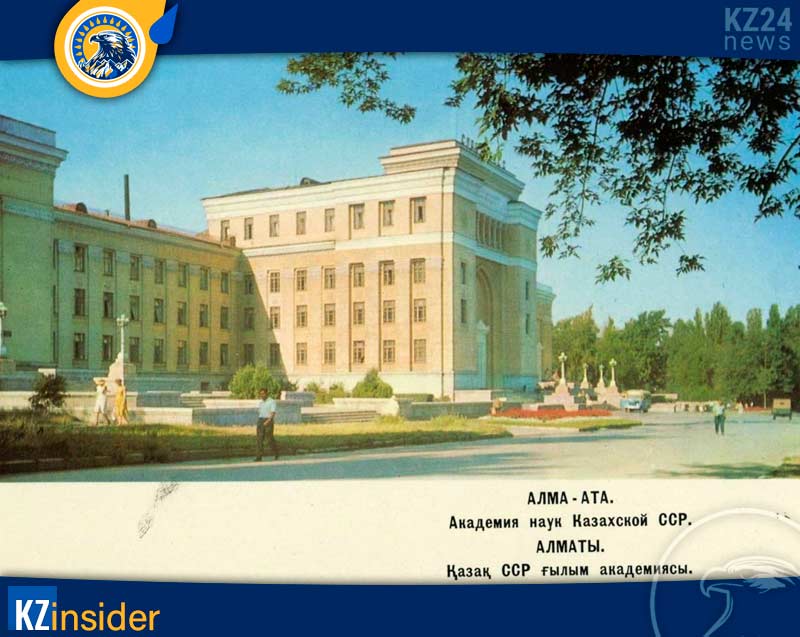

Открытие Академии наук КазССР

Пять лет ушло на подготовку кадров, переговоры, поиск помещений и создание инфраструктуры. Сатпаев собирал учёных по крупицам — из вузов, трестов, эвакуационных списков, экспедиций.

Президент Академии наук СССР Владимир Комаров видел его работу и поддерживал идею создания самостоятельной республиканской Академии.

И 1 июня 1946 года Академия наук Казахской ССР открылась.

Это был момент, когда наука в Казахстане получила собственный дом. Первыми академиками стали крупнейшие специалисты республики — геологи, биологи, химики, историки. Открылись институты наук о Земле, химико-металлургические направления, гуманитарные исследования.

А президентом Академии единогласно избрали Каныша Сатпаева — человека, который сделал эту структуру возможной.

Строительство научной столицы

Создать Академию — одно дело, но дать ей настоящий дом оказалось задачей куда сложнее. Первое здание на улице Кирова было маленьким и временным. Научные сотрудники работали буквально «впритык».

Сатпаев начал добиваться нового здания. Писал письма, обращался в Москву, ездил на встречи, убеждал, спорил. Задача казалась неподъёмной, но он довёл её до конца.

В 1951 году был заложен первый кирпич будущего главного здания Академии наук. Проект подготовил знаменитый архитектор Алексей Щусев — автор Мавзолея Ленина и Казанского вокзала.

Здание выросло в стиле восточной классики: портал со стрельчатыми арками, карнизы в сталактитовых формах, строгие линии фасада. В 1957 году объект достроили, а через год туда переехали академики.

Это стало ключевым событием. С появлением собственной инфраструктуры Академия получила прочный фундамент — лаборатории, кабинеты, архивы, уникальные коллекции.

И именно тогда Алма-Ата стала третьим научным центром геологии в СССР — сразу после Москвы и Ленинграда. В некоторых направлениях казахстанская школа даже превосходила оба центра — прежде всего в работах по металлогении и поиску месторождений.

Металлогения и «карта, которая показывает, где лежит клад»

Металлогения может звучать сложно, но суть проста: это наука о том, почему полезные ископаемые появляются именно в определённых местах и где стоит искать новые рудные зоны.

Сатпаев как раз и отличался умением видеть эти закономерности. Поэтому его считают основателем советской металлогенической школы.

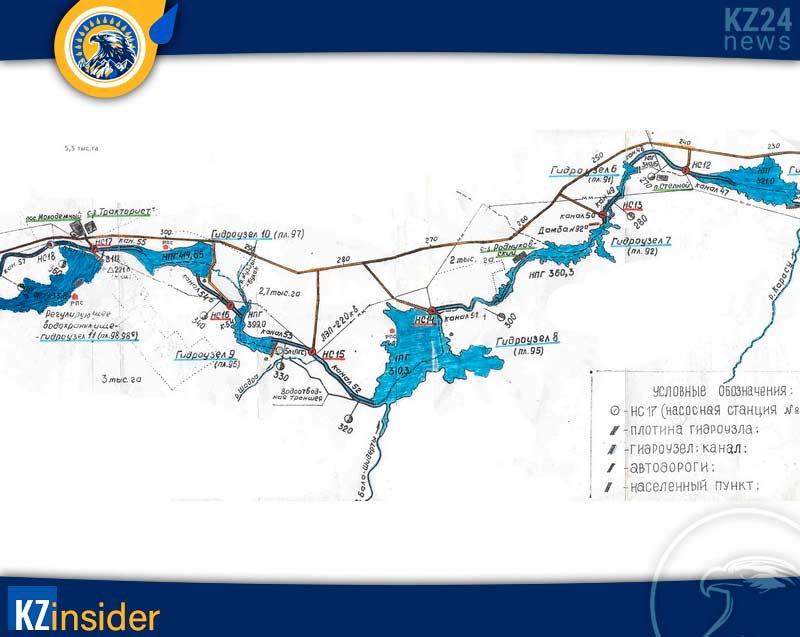

Главным итогом его работы стала металлогеническая прогнозная карта Центрального Казахстана — по сути, научная «карта сокровищ». Она показывала районы с высокой вероятностью новых месторождений.

Карту собирали годами: экспедиции, разрезы, буровые журналы, архивы — всё стекалось в единую систему. И эта система работала: по ней не просто искали, а находили.

В 1958 году за эту карту коллектив получил Ленинскую премию. Но главное — она стала опорой для геологов на десятилетия вперёд и помогла открыть множество новых объектов.

Проект «Иртыш — Караганда»

В середине XX века Центральный Казахстан остро нуждался в воде: промышленность росла, города расширялись, а местные реки не справлялись. Без стабильного водоснабжения регион просто не мог развиваться.

Сатпаев предложил смелое решение — направить часть вод Иртыша в сторону Караганды. Идея казалась фантастической, её долго обсуждали и критиковали, но он настойчиво доказывал: без воды регион застынет.

Проект всё же одобрили. Началось строительство крупного канала, который позже получил имя Сатпаева. Сегодня он продолжает снабжать водой города, поля и промышленные зоны — пример того, как одна научная идея меняет жизнь целого региона.

Человек, которого любили

Говорят, что настоящий талант — это когда большие заслуги идут рядом с простой человечностью. Именно таким и был Каныш Сатпаев. Несмотря на звания, ордена и уважение в научном мире, он оставался невероятно доступным человеком. К нему было несложно попасть на приём, и люди, выходившие из его кабинета, часто говорили одно и то же: «Он разговаривал так, будто давно нас знает».

Сатпаев умел слушать и не боялся улыбаться. Его чувство юмора стало частью легенд — лёгкое, тёплое, без тени высокомерия. Однажды в Лондоне Уинстон Черчилль, увидев его могучую фигуру, пошутил:

Неужели все казахи такие?

На что Сатпаев спокойно ответил:

Это я самый маленький. Мой народ выше меня.

Фраза стала символом. Она отражала всё: уважение к своему народу, скромность и способность не ставить себя выше других.

При этом Сатпаев оставался принципиальным, особенно в науке. Он не терпел фальши, не любил пустых разговоров, не прощал небрежности. Вопросы честности и профессиональной репутации для него были важнее личных отношений. Так он и работал: мягко с людьми, твёрдо с обстоятельствами.

Последние годы, смерть и память

В начале 1950-х на страну накатила новая волна подозрительности и внутренних обвинений. Под давлением политической ситуации Каныша Сатпаева сняли с поста президента Академии наук. Эти годы были непростыми — для любого учёного потеря возможностей развития науки воспринимается особенно тяжело.

Но его талант и авторитет были настолько велики, что вскоре ситуация изменилась, и он вернулся к руководству Академией. Работал он, как всегда, с полной отдачей — до последних дней.

31 января 1964 года его сердце остановилось в московской больнице. В Казахстане новость восприняли как личную утрату. На похоронах в Алма-Ате было очень много людей — тех, кто работал рядом, кто учился у него, кто просто уважал и любил.

Память о нём не ограничилась словами.

- В Баянауле работает мемориальный музей.

- Архивы его трудов хранятся в Институте геологических наук.

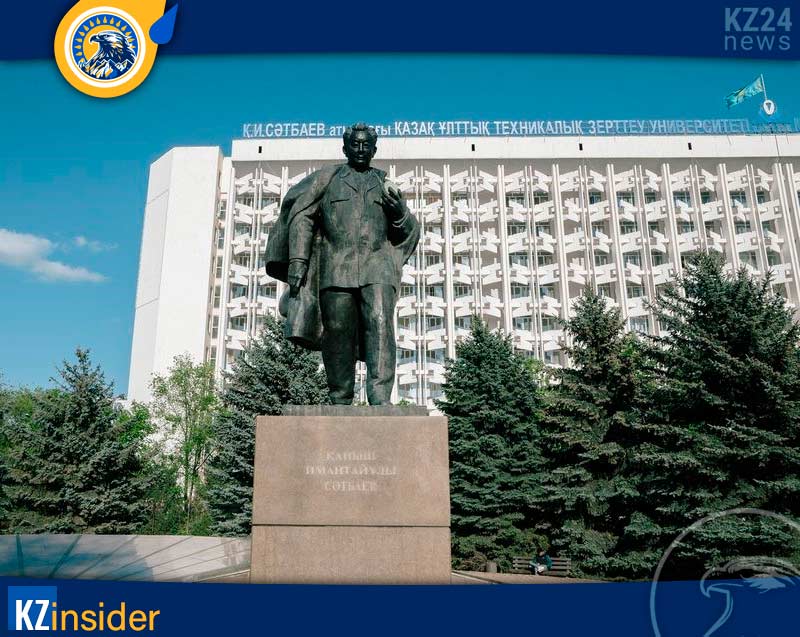

- В городах страны стоят памятники, мемориальные доски, его имя носят улицы и учебные учреждения.

- Есть город Сатпаев — промышленный центр, выросший на тех самых месторождениях, которые он открыл.

- Минерал, найденный позднее, получил название «сатпаевит».

- Даже в космосе есть объект, названный в его честь — ещё одно подтверждение масштаба личности.

К его юбилеям неоднократно подключалась ЮНЕСКО. Международное признание подчёркивает: вклад Сатпаева — не только часть местной истории, но и важная глава в мировой науке.